中国古墓如何发展

据人民日报海外版:"清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。""寒食春过半,花秾鸟复娇。从来禁火日,会接清明朝。"说的是清明在寒食节之后,而清明之后,则就渐渐进入花褪残红,春泥护花的惜春时节了。

清明有祭扫的传统,首倡者是东汉光武帝刘秀,至今已有两千年。唐朝之后,民间扫墓祭祖渐成风俗,开元二十二年(公元734年),玄宗李隆基诏令,寒食上墓,遂以为俗。所以,扫墓实际上是清明前一两天即寒食节的内容。

踏青游园归来的人们,在这个时节,要祭扫,要寻根问祖,探寻祖先的文化,寻找精神的家园。各朝各代的墓葬,或浓缩了它们那个时代的精华,或留存下那个社会的风骨,或承载着恒久不息的精神。在乾陵司马道前驻足,凝望远山,脑海中却浮现盛唐风尚;端详孔林中的二月兰,怀想季羡林同名散文,于是抬起头,看到了那些被捣毁又被修复的石碑;泛舟游历小三峡大宁河,遥望峭壁悬棺,啧啧称奇,叹为观止。

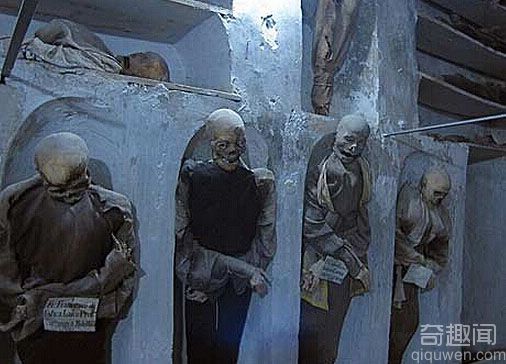

中国古代墓葬,是伴随中华文明诞生而同步发展的。自新石器时代至宋元明清,古代墓葬和墓葬文化经历了漫长的演变沿革的历史。以帝王陵寝为例:秦建始皇陵,开创陵寝制度;两汉时期,厚葬之风盛行,神道两侧开始出现了石雕;唐代依山建陵,气势恢宏,皇亲从葬,功臣陪葬,并且自乾陵始,陵园布局成定制,陕西关中"唐十八陵"中以昭陵规模最盛;北宋的位于中岳嵩山与洛河间的七帝八陵和被誉为"中国金字塔"的西夏王陵,以及经历了多次迁移的成吉思汗衣冠冢,无一不被时代刻下深深的历史印记;明清陵园建筑的艺术风格比以往各朝各代都有较大的突破,形成了由南向北、排列有序的相对集中的木结构建筑群。建筑布局和形制沿袭明陵的清代陵寝雕饰风格更为华丽,其中清东陵和清西陵是中国现存规模最大、保存最完整的帝王陵墓群。

中国古代墓葬,作为一种旅游资源,不仅历史悠久,种类也相当丰富-;-;不仅包含了上述帝王陵寝,还有古代名人的家墓族墓、圣人林、王侯冢以及少数民族特有的崖葬等等。这些古代墓葬,是特定历史时期社会生活的一个侧面和缩影,具有极高的艺术、历史文化和景观美学价值,因而对于学者专家、考古爱好者、喜欢历史的游客都具有强大的吸引力。

然而,随着古墓知名度的提高,古墓旅游的快速发展也带来了一系列问题和矛盾。一方面,如何平衡旅游经济、社会和生态环境三者关系,处理好古墓开发与环境保护之间的矛盾,是古墓旅游可持续发展面临的重要课题。另一方面,作为一种体验式旅游,古墓旅游是古墓保护、利用和墓葬文化传播的重要方式,而墓葬文化内涵的展示不够、体验性严重不足是当前存在的主要问题。

对此,有专家基于可持续发展理论提出,对古墓进行可持续评价有助于了解古墓旅游发展现状,对其未来可持续发展方向具有战略性指导意义。古墓旅游要将墓葬文化内涵"活化"、"可视化"。文化是遗产的灵魂,独特的文化内涵才是遗产的生命力所在。因此应该对古墓这类遗产活化进行研究,对墓葬文化进行深入的发掘,找出其文化异质性,使之好看、"耐看",经得起回味,直至余音绕梁,这样才能实现古墓旅游的可持续发展。

相关文章

-

亚丁湾星门事件真相 什么是星门

-

[图文]探访非洲神秘部落的奥莫雷特人有“中国式面孔”

-

房屋不会坍塌之谜 真的是“人气”造成的?

-

獾猪:少年闰土中出现的一种动物(长相很是特别萌萌哒)

-

1965年黄河巨龟哪去了 1965年黄河巨龟事件下落

-

吸血鬼之谜:吸血鬼是否真的存在?

-

蓝月水母:一种美丽而危险的生物(98%的成分都是水)

-

鼓虾是一种什么虾子?眼睛被头胸以及甲覆盖

-

揭开古埃及“木乃伊”的神秘面纱 与动脉硬化症有关

-

火星上的金字塔之谜:火星金字塔大骗局?(真实存在)

-

“雨钟”之谜 下雨也能用来计算时间?

-

中国最著名恐龙化石盘点 中国百年十大最著名恐龙有哪些

-

卡洛夫龙:喜欢在潮湿温暖地区生活(沼泽地也能看到)

-

[图文]福州工地挖出千年古墓 有相当研究价值

-

[多图]山东诸城发现世界最大规模恐龙化石群

-

蚊子的天敌是什么?蜻蜓1小时吃840只蚊子(最大克星)

-

吉兰泰龙:大型肉食恐龙的代表(白垩纪晚期恐龙)

-

[图文]英国古怪发明展:上世纪20年代就有GPS

-

艾伯塔角龙:带角的一种恐龙(最晚灭绝的恐龙)

-

湖北战国古墓群出土国内首驾楚国战车

-

盔龙:属于鸭嘴龙科的一种脊索动物(来自白垩纪)

-

世界上最大的熊 科迪亚克岛棕熊(可以和北极熊抗衡)

-

蚧壳虫:园林植物主要害虫种类之一(介壳虫一类)

-

[图文]清朝光绪年间《申报》亮相山东郯城

-

山西发现800多年前的金代古墓 坐北朝南八角形

-

1.65亿年前昆虫化石 重塑蟋蟀叫声

-

沟椎龙:一种生活在侏罗纪的脊索动物(大型恐龙)

-

考古发掘地球上居住过的14种怪兽

-

地震龙:一种身材高大的动物(生存在2亿年前)