侵华战争中的日军为何特别凶残无人性?冈村宁次告诉你

这是一起鲜为人知的日军造反事件。

侵华战争期间,6个日本普通士兵,把他们的上级军官狠狠揍了一顿,砸了中队长的办公室,事件震动日本全军,负责人吓得自杀,东条英机气得牙齿咯咯响,冈村宁次深刻检讨了一番。

它的出现,标志着日军风纪的崩溃,实力的不济和对战争的绝望。

它就是1942年,发生在山东临清市的“馆陶事件”。

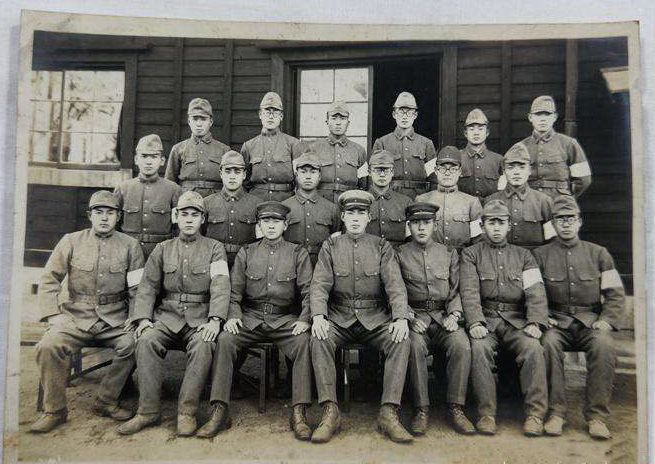

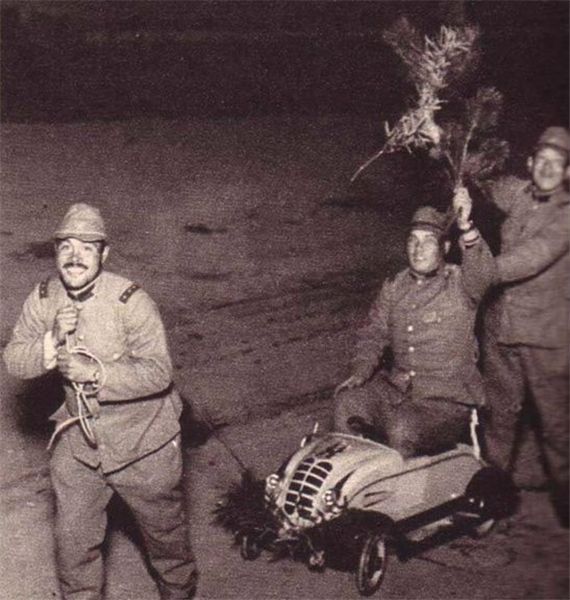

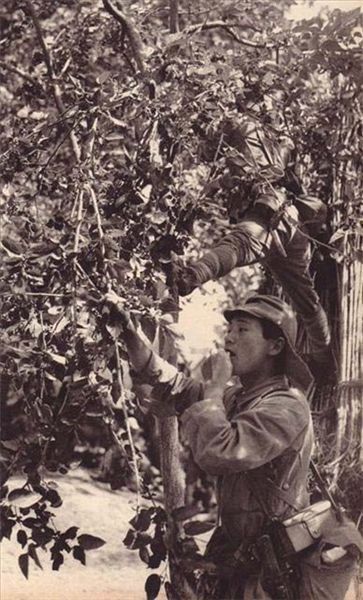

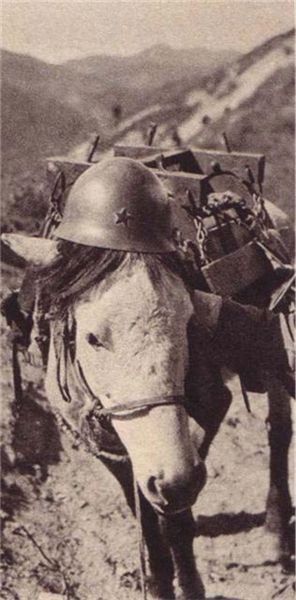

(日军配图)

一、日军对自己长官拔刀相向

1942年12月27日,驻山东临清市东临道北部的12军59师团53旅团独立步兵42大队,奉上级命令,需要调配一批士兵到南太平洋战场。

很不幸,该大队5中队的冈田、铃木、田边等6个士兵,被再次挑中,大队要求他们次日就到临清的大队部报道。

这6个人,刚被调离过一次,这次又被抽中,而且是去危险性极大的太平洋战场,去跟实力远超日军的美国大兵打仗,可谓有去无回,极度绝望。

但军令如山倒,他们胳膊拧不过大腿,又不想就这么就范送死,怎么办呢?

只好闹。

他们晚上外出营地,喝得酩酊大醉,借酒壮胆,辱骂、殴打中队军官,夜不归宿。

(日军配图)

次日,中队长派人去营外叫他们,他们把派去的人痛打一顿,然后继续买醉,下午闯到中队长的办公室,掏军刀打砸泄愤。

这还不解恨,他们还持枪、掏手榴弹毁坏营房,军营大乱。

所谓死到临头浑不怕,横竖都是死,这6个鬼子彻底是想开了,宁可回乡坐牢,也不去太平洋送死。大闹吧,随心所欲,不管逾矩。

为扩大事端,他们溜到馆陶县大街哄砸抢烧,闹得整个县城人心惶惶。

(日军配图)

5中队中队长福田,立即给上级汇报,上级又层层反映,直达12军司令部。司令部迅速派兵增援,当晚,6人被押到大队部。

1个月后,12军军法会议审判认为,6人因为结伙使用武器、违抗命令、殴打上级、故意破坏军用物品,决定对其中2人判处死刑,3人分处3年到6年不等的有期徒刑。

3个月后,日本首相兼陆相东条英机,专门在东京召开防卫总司令会议,就此事进行训诫,告全军“军纪如有松弛,军队秩序必定紊乱”。

(日军配图)

二、冈村宁次总结2点原因

6个兵起事,结果是4人服刑,终于没有去成太平洋战场,也算是“曲线自救”。

其代价是2人死,独立42大队全员禁闭,吃7天“重营仓”;

中队长福田自知罪责,畏罪自杀;

大队长五十岚直彦大佐、53旅团旅团长大熊真雄少将,关30日禁闭,然后撤职,编入预备役;

59师团师团长柳川悌中将直接撤职,编入预备役;

12军司令土桥一次,3月回国,4月编入预备役。

(日军配图)

而作为他们的上级领导,华北方面军总司令冈村宁次大将,对此事做出了深刻检讨:此事的发生,是因“队长统率不利,上级监督不明”。

二战后,冈村在晚年写的回忆录中对此事有了进一步的反思:

他说,日俄战争、甲午中日战争中,日本的兵员都是现役兵,而到了“大东亚战争”期间,各种军队数量急剧增多,临时应征的官兵,多数人在觉悟、信心及知识能力上,都不够格。

“加上长期战争,传统优良的风气丧失殆尽”。

冈村晚年的回忆中,有意无意透露出了日军侵华期间,残暴无人性的客观原因:1、兵员素质差;2、战线太长。

(日军配图)

3.战后日本公布造反人数

日本防卫厅防卫研究所战后公布的一组数据,或许能为日军的“内部危机”进行注脚:

在日本陆军内部,发生以下犯上事件的人数——

1937年7月至12月,是78人;

1938年,317人;

1939年,270人;

而到了1941年,是341人。

馆陶事件发生的1942年的上半年,军中发生126件以下犯上者,其中152人是日军和军属,对上级施暴者,71人。这是馆陶事件发生前的上半年的数据。

可见馆陶事件发生,并不是侵华日军中的第一例,而是惯例了。

(日军配图)

事实上,以下犯上、军纪败坏只是表面现象,其反映的实质,是日军内部对战争的厌恶和绝望。

日军七七事变时,喊出的口号是“1个月解决事变”,连天皇裕仁都跟着相信了,结果打了8年还未解决,到了1941年转到太平洋战场与英美开战,说不绝望,自己都说服不了自己。

华北方面军在中国打了5年后,冈村感叹“作战的负责艰难程度,实属历史罕见……进入1942年后,为了应对太平洋战场,日本将在华精锐部队陆续派往南方,装备和训练严重不足,部队厌战情绪弥漫。”

(日军配图)

因此,日军馆陶造反,看似偶然,实则暗流涌动,迟早必掀风浪。一场哗变折射战败端倪,难怪东条英机事后直呼:“颇为忧虑啊!”

====================

文献参考:

李德福《侵华恶魔 冈村宁次》(世界知识出版社1995年版)

李庆辉《日本侵华时期的“馆陶事件”与日军内务风纪》(《历史教学》2016年第12期)

相关文章

-

他是苏联历史上最著名的少年英雄,后来为啥他遍布全国的雕像都被拆除了?

-

三次灭国又复国,慕容复的祖先为啥这么牛?

-

谁说印度人不善战?独立后的几场战争中仅仅打输了一场

-

伊普尔战役:德国用6000只啤酒桶,给英法联军上了节化学课

-

洛克菲勒:他家庭的财富为何传承超过六代

-

军史揭秘:越南间谍靠春卷和鱼密送情报

-

甘肃馆藏精品丨铜燎炉

-

莫斯科保卫战中,德军被冻死大半,希特勒为何不给士兵准备棉衣?

-

萨尔普勒之战:后蒙古帝国时代的中亚骑兵大战

-

话说世界系列:点燃一战导火索的青年加夫里洛·普林西普

-

照片上这个穿中国衣服的日本军人,就是九一八事变的凶手!

-

他被称为“挪威国家的大英雄”,人们以他为骄傲,却为何遭到逮捕

-

[图文]日本战国时代的“众道之爱”

-

国民党7位女性候选人上演“全垒打”,全部当选

-

《万历朝鲜战争全史》—朱尔旦epub+mobi+azw3+pdf+txtkindle电子书

-

上色老照片:纳粹德国吞并捷克斯洛伐克现场镜头下皆是疯狂

-

二战中被德军包围三年的城市保卫战,一百五十万人死亡

-

二战前期,面对德军碾压性的优势,苏军如何避免士兵出逃

-

历史上的今天|西方现代主义音乐的代表人物勋伯格逝世

-

二战后,日本如何做到迅速超越德国,成为西方世界第二强国的?

-

英国为何把印度洋岛屿租给美国?

-

德国塞布鲁克掠影

-

[图文]二战幸存劳工讲述巴布亚新几内亚战俘营生活

-

《四知》第六期‖杨升南:第一个姓杨的是谁

-

我国首位被注射死刑的亿万富翁,死前向国家捐495亿,结局如何?

-

王毅:中俄携手捍卫历史真相、人类尊严和二战成果

-

南怀瑾先生:中国文化最宝贵之处,在于提倡孝道(盂兰盆节)

-

日俄战争:两个保守资产阶级政体的碰撞

-

南京大屠杀最应该记住的4个日本人,罪大恶极,看看都怎么死的