52前的今天,美国人将他杀害,但英名千古流芳,成就盖世英雄

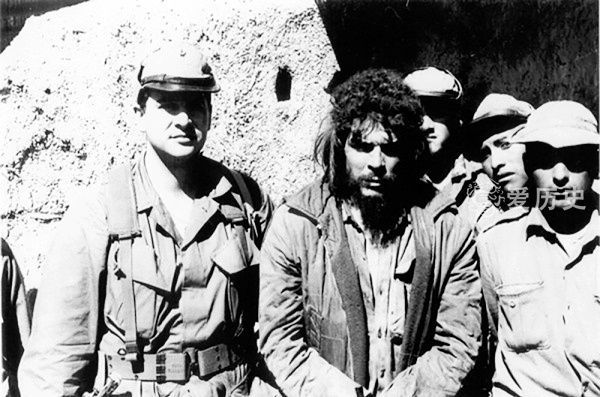

1967年10月8日,在玻利维亚进行游击战争的切.格瓦拉在突围滑下峡谷时不幸被捕。

第二天,玻利维亚武装部队司令和美国中情局人员赶到现场对他进行突审。在面对询问时,切.格瓦拉拒绝回答一切问题,并视死如归的表示:“我就是切.格瓦拉,你们将枪口对准我吧!革命将永垂不朽!”随后他遭到了玻利维亚军方和美国中情局的枪杀,英雄就义。尽管从那一刻起,切.格瓦拉的生命就此终止,但他对这个世界的影响以及人们对他传奇一生的兴趣从未消失。

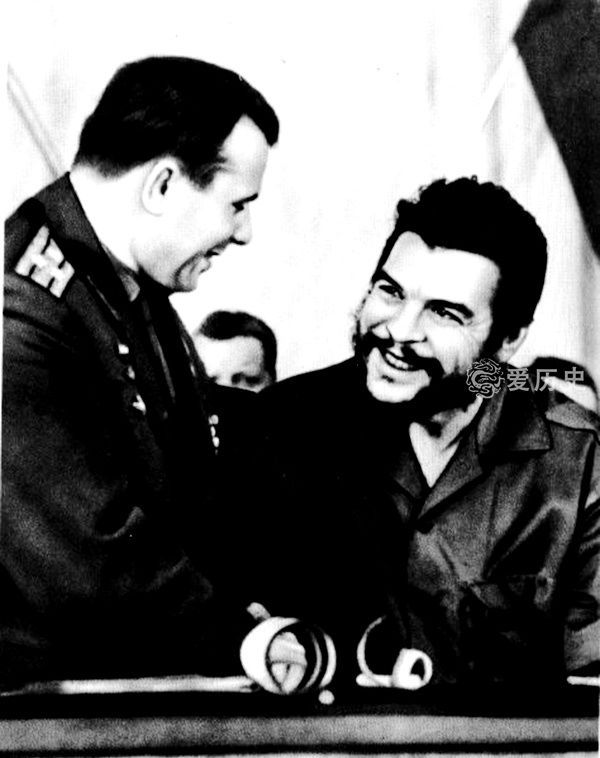

正如法国20世纪最重要的哲学家之一让·保罗·萨特所说的那样,“他不仅是知识分子,而且是我们时代最完美的人。”切.格瓦拉一生都在为他所追求的事业拿起武器进行战“斗,从未停歇。瓦尔拉姆·沙拉莫夫曾这样描述切.格瓦拉的一生,“无论小说《百年孤独》多么出色,与切.格瓦拉的传记和他最后一封信相比,都显得一无是处。”

在1965年6月,格瓦拉率领一支125人的古巴游击小分队奔赴非洲刚果金沙萨地区,要在那里建立一个“新古巴”之前,4月1日,格瓦拉写下了他给父母的最后一封信。

“亲爱的老人家:

我再次又用脚跟碰触到罗西南特这匹羸马的肋骨;再次穿上铠甲,我上路了。

大约十年前,我给您们写过另一封告别信。

我记得,我后悔自己不是一个更好的战士和一个好医生。医生我现在已经不再感兴趣,但我还算一个不错的战士。

我那时起,我基本没有任何改变,除了我变得更加清醒的事实之外。我的马克思主义已经扎根在我的心中,并且更加的净化。我认为,武装斗争是人民争取解放的唯一道路,我的看法从未改变。许多人会称我为"冒险家",确实如此。但是我是一种特殊冒险活动的寻求者,为了向世人证明一个平凡的道理。

也许这是我最后一次的尝试。我并不是要去寻死,但死亡总是在所难免的,也是合乎逻辑的。如果这一次我死了,请拥抱我。

我深深的爱着你们,但我不知道该如何去表达我的爱。我的举动太过于直接,有任何人们不理解我。想理解我也确实不容易,但这次请相信我。因此,我随着艺术家的热情坚定我的决心,来支撑我腿部的虚弱和肺部的疲劳,我会得到我想要的。

请记住,我这个20世纪渺小的见证者。

亲爱的西莉亚,罗伯托,胡安·马丁和波托丁,比阿特丽斯,请紧紧拥抱你们浪子和不可救药的儿子埃内斯托。“

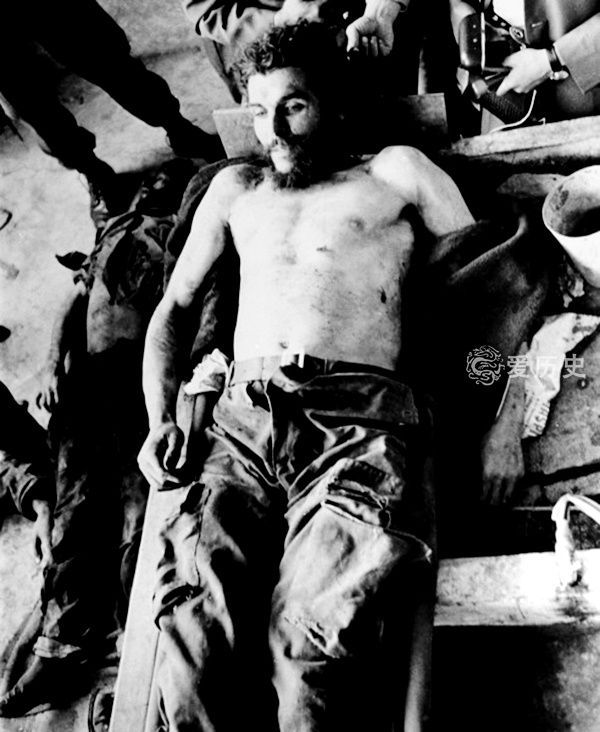

切.格瓦拉被枪杀时给当时边上围观的玻利维亚百姓留下了深刻的印象。切.格瓦拉的就义让当时许多人都想到了耶稣殉难。

切.格瓦拉死了,年仅39岁,但他的精神永存。不论任何时候,当这个世界上还存在着压迫、剥削和不公平,人们都会想起切.格瓦拉。正如他在《致世界人民的信》中所说的:“对一个美洲人、亚洲人,一个非洲人,或一个欧洲人来说,在越南、委内瑞拉、

危地马拉、老挝、几内亚、哥伦比亚或玻利维亚等现代武装斗争的舞台上献出生命,同样都是光荣而伟大的⋯⋯”

切.格瓦拉他死了,切.格瓦拉他也还活着,他的英名将流芳百世,他为了崇高理想不惜牺牲一切的献身精神,激励着一代又一代的人,他是超越了时空和信仰被全世界传颂的盖世英雄。

相关文章

-

列宁临终前的最后心愿:拥有毒药!

-

报复?黑鹰坠落25周年之际,美军袭击索马里干掉大批恐怖分子

-

这是什么宝贝?三星堆又有新发现!

-

德媒:见证历史上最强大中国的回归

-

他是国共两党的双料中将,因老蒋猜疑而起义,后在朝鲜战场立功

-

[图文]彭德怀元帅与“西北王”胡宗南的生与死的较量

-

汉墓中发现最奇特的陪葬品,从中挖出了一枚迫击炮,至今无人能解

-

老北京东单的牌楼,额上为啥有“就日”二字?

-

俄罗斯是伊拉克的盟友,萨达姆战败后,为什么不去俄罗斯避难

-

一战和二战保加利亚都是战败国,代价是什么?

-

918俩奇葩,一个穿和服招摇,一个搞店庆促销,想当网红想疯了?

-

灭绝师太为何脾气暴躁?原来她曾被情郎抛弃,比当年的郭襄更加惨

-

持之以恒,绽放光彩

-

抗战时美国把很多淘汰装备给了远征军,却打的日军抱头鼠窜

-

一批珍贵展品现身华东师大校史馆包括中文全译本《资本论》的首个版本

-

十进制的由来:为什么各大洲不约而同地用了十进位?

-

越南的国服奥黛,与中国的传统旗袍,到底有什么关系?

-

砸了牛顿脑袋的那棵苹果树怎么样了?威廉:苹果其实砸在了地上

-

王光美墓,林彪曾下令判处王光美死刑,毛主席亲自批示“刀下留人”

-

日本发明“印花自行车”充当移动广告

-

为何老人们都说黄鼠狼不能杀?科学研究发现,原来真的不能杀

-

一条中世纪老街记录一代国王的爱恨情仇浓缩一个帝国千年历史

-

都说二战时英国已经衰落,为何德意日三国都不敢小视

-

他在日本投下两枚原子弹 造成30万人死亡 多年后说:我不后悔

-

100多年前的世界各地老照片,纽约山羊车、上海第一条有轨电车、汉阳铁厂

-

没有唐玄宗昏庸和杨国忠乱政 安史之乱就可以被避免吗?

-

德国战败后,五十万女兵去哪了?尸骨无存!

-

汉服小仙女:遇事不决,可问春风

-

二战中,为何3个日本兵就能控制10万人县城?