一战时,爷爷在法国当华工

我爷爷马春苓,字芳洲,号延襄,山东省临朐县东城街道胡梅涧村人。生于1886年,1962年去世。爷爷去世那年,我才刚刚出生,关于爷爷的很多故事都是通过家人口述和爷爷的札记了解的。

爷爷六岁时就跟着祖父读书,十四岁从师学艺,十六岁八股成篇。1913年,考入原临朐县师范学校,毕业后做了小学老师。

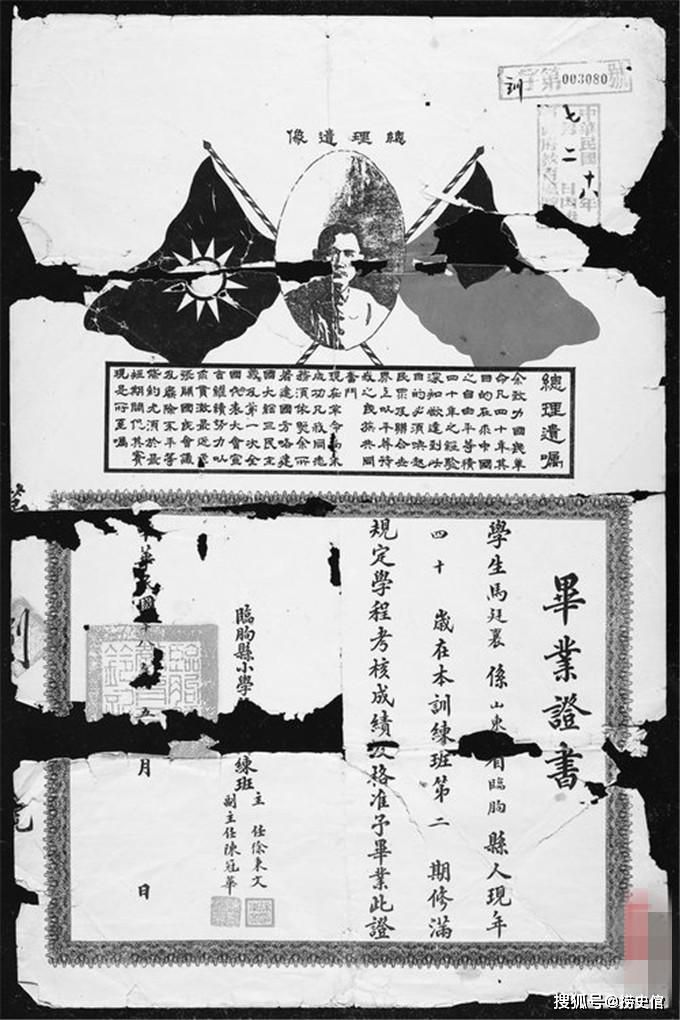

爷爷的毕业证书

爷爷的毕业证书

第一次世界大战期间,欧洲陷入全面混战,协约国物资人力资源面临极大困难,此时英法将目光投向了中国,决定招募华工从事战场劳务工作。“带着至少五年的合同去欧洲吧!你的年收入将达到两千法郎,回来时将成为大富翁。”在当时,这样的广告遍布山东、河北、河南、江苏等十多个省区的招工点。

那时临朐大旱,迫于饥荒,有大批的农民报名。对于大部分人来说,这既是一个赚钱的机会,又是一个了解西方的机会。爷爷当时正在当小学老师,渴望了解外面的世界,见识不同的文明。爷爷在日记中这样写道:“余尝披览地图,以见其世界之大,万国之众,水陆山原之异势,飞潜动植之殊态,以及人民风化,土地气候,莫不千差万别……虽朝夕讲诵地理,而授者听者,皆恍惚无证……与念及此,遂慨然有环游之志。”“今日之择,既能增军事之新学识,又得偿游历之夙愿。时哉弗可失矣!”

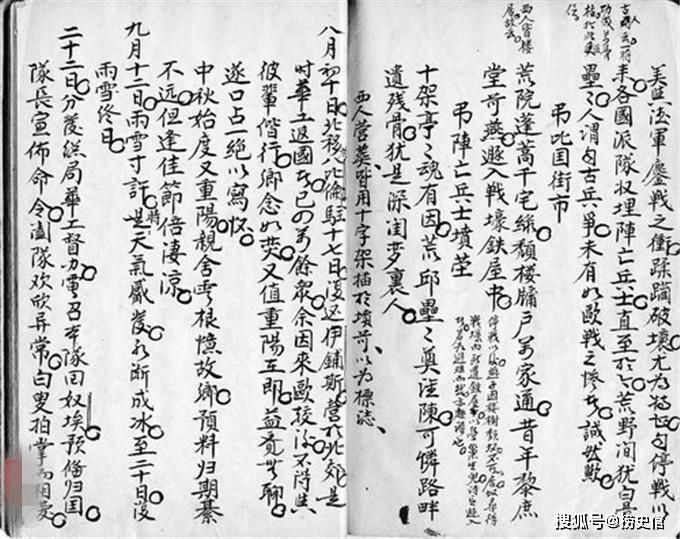

在欧期间,爷爷记录下所见所闻所感,写成《游欧杂志》。

在欧期间,爷爷记录下所见所闻所感,写成《游欧杂志》。

爷爷去应募华工之前,已经有四个女儿,母亲也已经年过七旬,爷爷托他的弟弟照顾老母亲,把家里的事情都交代给了妻子。1917年10月3日,爷爷拜别双目失明的老母及家人,同华工们从青岛乘船出发,赴欧洲战场。在大西洋,搭载华工的船只经常遭到德国潜艇的袭击,许多华工命丧大海,爷爷在日记中写道:“惟见碧浪滔天,弥望无际。岛屿不见,飞鸟绝迹……德国暗伏潜水艇于大洋各航路,踪迹联军船只,突起沉之,为害最烈。”当时爷爷也是恐惧不已,但是自己强打精神,鼓励同胞:“大义所趋,死生一之,又何惧乎!今日之役……吾等受政府承允于役西土,不惜破釜沉枪,亦自有名有利。既无所悔,夫复何惧?”

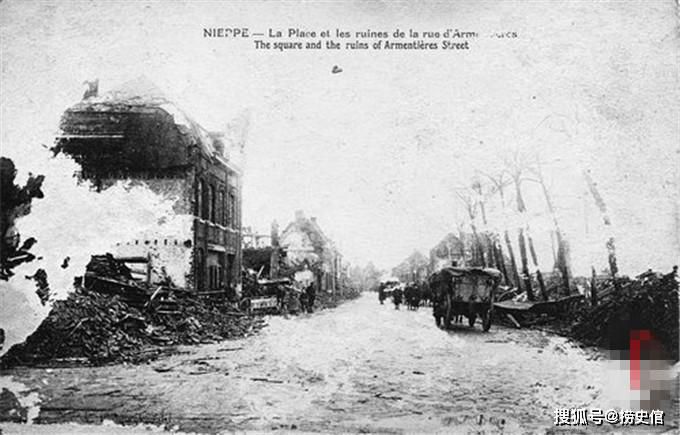

爷爷携带回国的明信片:法国涅普被战火毁坏的街道。

爷爷携带回国的明信片:法国涅普被战火毁坏的街道。

爷爷途经日本、加拿大、美国、英国、比利时,漂泊两个月零二十天,于1917年12月23日到达法国加来省。还未来得及舒展疲惫不堪的身体,爷爷和其他华工立即被送往工厂做工、运输材料和修路等,工作条件极其艰苦,劳动强度非常大。爷爷在日记中写道:“呜呼!日营劳作,筋疲力困。夜避飞炸,心惊胆战。回望故国,关山万里。前计归期,迢迢三年。其苦况诚不忍言,虽然,吾人旅此,如神虎瓶鱼,即插翅亦难奋飞。虽日夜忧虑,亦将奈何……吉凶祸福,概听天由命矣。”

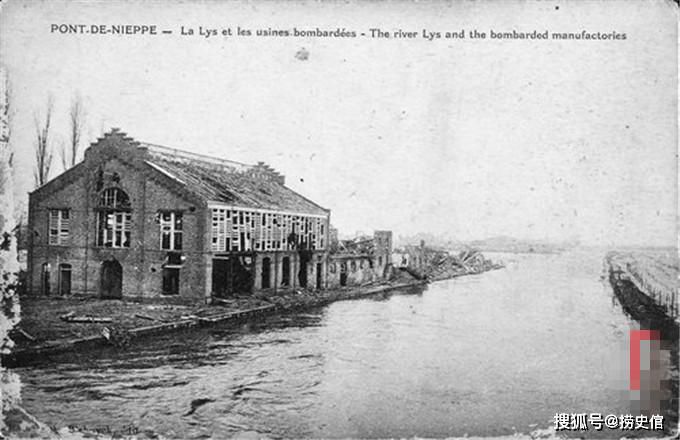

爷爷携带回国的明信片:里斯河畔被轰炸的工厂。

爷爷携带回国的明信片:里斯河畔被轰炸的工厂。

爷爷在法国工作的地方是加来省西部诸工厂,“去战线尚百余里,故未冒子弹之险,并未遭颠沛之苦。惟夜间敌国飞机潜入内地,抛掷炸弹,以毁战线后路之营盘、粮草厂、子药局。凡晴明之日,无夕不至。英人常备机械……或驾飞机以敌之。弹壳如雨,为害最烈,故各营之中,皆备地穴或沙屋以避之……一夜之间,常奔避数次,故在该地住七八月,未尝解衣而寝。”

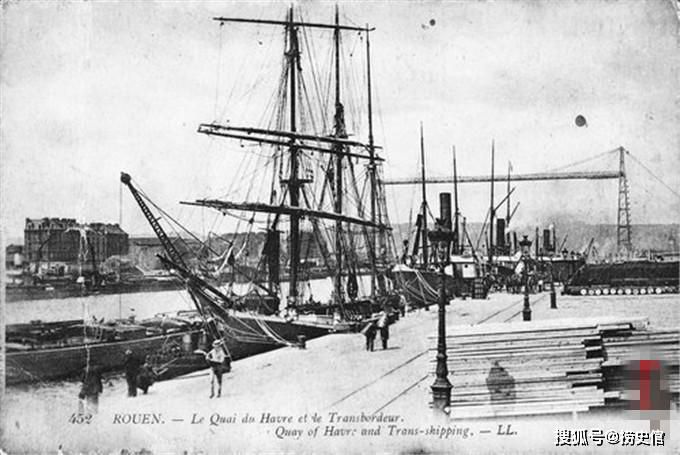

爷爷携带回国的明信片:里昂的码头。

爷爷携带回国的明信片:里昂的码头。

1918年11月11日上午11时,爷爷“忽闻各处舟车工厂及机器局,时发动汽笛,呜呜而鸣……德国败绩,停战请和,联军得胜……故各国人民,悬旗张彩,以相庆贺耳……不觉恐怀驰然,愁思涣然,乡心油然矣”。然而,战争结束后,爷爷和华工们又被分派到法国和比利时打扫战场,清理废墟。“自经战乱之后,诚有不堪言者,房无完壁,木无完枝……尸横遍野,阴风惨凄,其铁网纠绊。战壕逶迤,荒草没顶焉……老叟悲叹,稚妇涕洏……人谓自古兵争,未有如欧战之惨者。”事实上,也有许多华工在清理战场时被哑弹炸死。

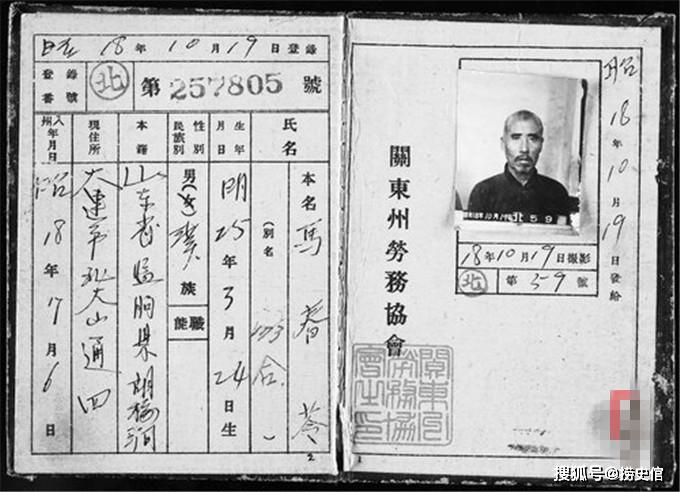

爷爷被日本人强征到大连充当劳工时的证件。

爷爷被日本人强征到大连充当劳工时的证件。

在欧洲历时两年多,爷爷记录下了当时华工在欧洲战场辛苦劳作的情景,写成《游欧杂志》一书,为后人研究那段历史留下了宝贵的资料。战争结束后,直到1919年12月25日,爷爷才终于回到家乡,回家时,“子弟欢迎,老母依门,扶亲入室,两泪流痕。”爷爷回国后继续教学至七十岁,前后共教学四十多年,可谓桃李满天下。

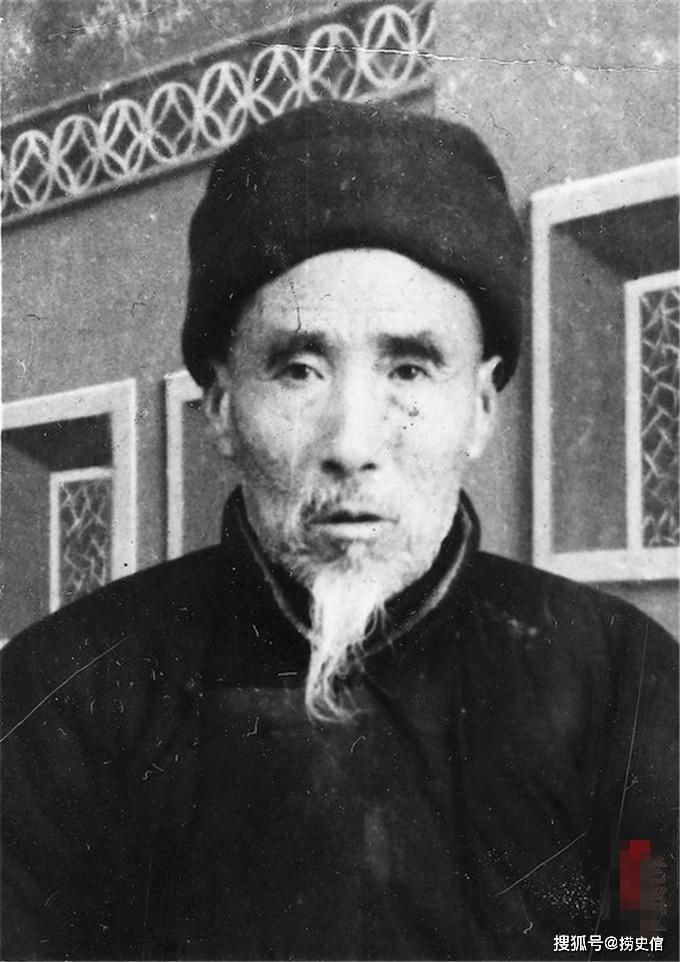

我的爷爷马春苓晚年照

我的爷爷马春苓晚年照

2018年是一战结束一百周年,11月我有幸随山东侨务代表团赴英、法、比参加一战华工纪念活动。当来到华工墓园时,看到一排排墓碑坐落在墓园,两万多华工为了捍卫和平,献出了自己年轻的生命,客死在异国他乡,我不禁泪如雨下。十四万一战华工用汗水、血泪,甚至生命,为中国作为战胜国在1919年巴黎和会上赢得了发言的机会,但中国却没有得到战胜国的待遇,十四万华工的贡献也没有得到重视。正如英国一战华工历史作家在赠予我的书上写道:“华工是一战的英雄,拯救了我们,却在巴黎和会上被出卖。”

爷爷的《游欧杂志》是一战残酷战争的真实写照,战争是残酷的,战争永无赢家。我可以告慰先辈的是,今天的中国,今天的山东已经发生了天翻地覆的变化,我们的生活富裕安定,这是中国人民百年探索奋斗得来的。世界各国人民应铭记历史,珍爱和平,和睦相处,携手发展!(《老照片》杂志 作者马京东)

相关文章

-

二战结束德国武器堆积如山,盟军采取两项措施,其中一项害苦非洲

-

当高产成为劫难──美洲作物究竟为非洲带来了什么

-

[多图]西安事变揭秘:杨虎城主张杀蒋还是放蒋

-

日本侵华终结“黄金十年”

-

很快就喝光:一战英国士兵的宝贝,激励着军队的士气

-

大清藩属国申请改名,嘉庆帝盛怒,将其国名颠倒,至今在用

-

明末抗清名将李定国为何挽救不了大明王朝?

-

为什么古代中原王朝从未真正征服安南?两个招数就能破解这个难题

-

王语嫣不爱段誉,为何还委身于他?原来她想得到两件宝贝

-

二战时,拥有绝对优势的苏联部队,为何攻打柏林却付出了巨大代价

-

探秘:战俘成日军的试验品?沈阳二战战俘营

-

广西的一个县,人口超150万,距贵港市126公里!

-

古代人生意经:以价低取胜,海外贸易萌芽期,诚信是立商之本

-

一个项圈就能制服狼群,古代牧民为保护牛羊,有多少“大智慧”?

-

23年过去了,还记得98年抗洪中牺牲的李向群吗?父亲:替儿子抗洪

-

法国坦克火力“秒杀”德国,且数量多800辆,为何反被灭了国?

-

慰安椅:慰安妇制度下的产物,侵华日军的罪证,营救士兵见者落泪

-

【亲绿民调宣称:蔡英文声望飙至71.2%创历史新高】

-

萧太后的东北陵墓被盗墓者洗劫一空,为何价值34亿的寿衣没有人碰

-

[多图]改造越南战俘纪实:男女战俘居然要求同居

-

古代盔甲为何多是黑色和红色,给盔甲刷漆真能提高防御力吗?

-

历史上的今天|西方现代主义音乐的代表人物勋伯格逝世

-

德军名将隆美尔被逼自杀后,他的妻子和儿子,后来生活怎么样

-

【文化大名】大运河大名遗址

-

台铁出轨怪马英九被网友猜中!绿营两年竟甩了这么多黑锅

-

[图文]爆光抗美援朝老战士捐赠黄继光牺牲后遗照

-

英国为何能容忍葡萄牙在英属印度保留多块殖民地

-

爱尔兰独立:一场由土豆引发的纠纷

-

走过这条长长的路,早已热泪盈眶