传统 | 出土先秦两汉文献中的避讳材料述论

避讳字不仅充斥于传世文献中,而且在甲骨文、金文、简帛等出土的先秦两汉文献中,也有较多的文字避讳现象。利用这些避讳字和时代的对应关系规律,可以对出土文献进行校勘、断代、辨伪等考证工作。但由于秦汉讳制尚疏,避讳不严,这就带来避讳字用以文史考证的可靠性问题。同时,我们考察早期的出土文献中的避讳材料,再结合传世文献,可以说明避讳的起源问题。

一、出土先秦两汉文献中的避讳材料

(一)甲骨文中的避讳材料

夏朝未见文字,其避讳情况也无从考证,唐孔颖达甚至认为:“自殷以往,未有讳法。”我们遍检殷商甲骨文材料,还没有发现人名避讳的相关记载,甚至也未见“讳”“忌”“誋”等表示避讳的汉字。南宋学者张世南则认为商代已有避忌鬼神之名的礼制:“殷人以讳事神,而后有字”,但张氏之说既没有材料,也没有详细论证。

在殷商甲骨卜辞中,商王均直接称呼诸侯臣子之名;虽然商王都有名字(多以日干称之,如盘庚名旬、武丁名昭等),但在贞人代替商王占卜时均不称商王的名字,而是以“王卜曰”“王固曰”“王占曰”相称,现代学者屈万里先生在《谥法滥觞于殷代论》一文中根据以上情况推断,在殷商时期已有不敢直接称呼商王之名的避讳礼制。虞万里先生则分析殷商甲骨卜辞中的称谓,认为其时已有“字以敬名”“谥以尊名”等避名心理,并且“殷商已将这种语言和心理隐约地体现在庙祭文字中。”

避凶求吉、趋利避害是人类的本能,因此,殷商甲骨卜辞中反映这种避讳心理的材料则是较多的,比如:

丁酉卜,大贞,小老,惟丁协八月。(《合集》23716)

[祸]凡疾,四日□未夕父丁老?(《合集》21054)

癸巳卜,貞旬,二月。之日子羌母老,延雨少?一、二。(《合集》21021)

以上前二例卜辞中的“老”字,徐中舒先生释为“词义不明”;就以上三则辞例中的文意来看,当释为“死”或“将死”。郭旭东先生也认为当释为“死”义,且有论证。但殷商时已有“死”字,如:

贞不死。(《合集》470)

己酉卜王弜隹死,九月。(前五、四一、三)

有死字为何不用,而改用“老”?很显然,这是殷人对“死”字的避讳,也是人类避凶求吉的普遍心理在语用上的反映。

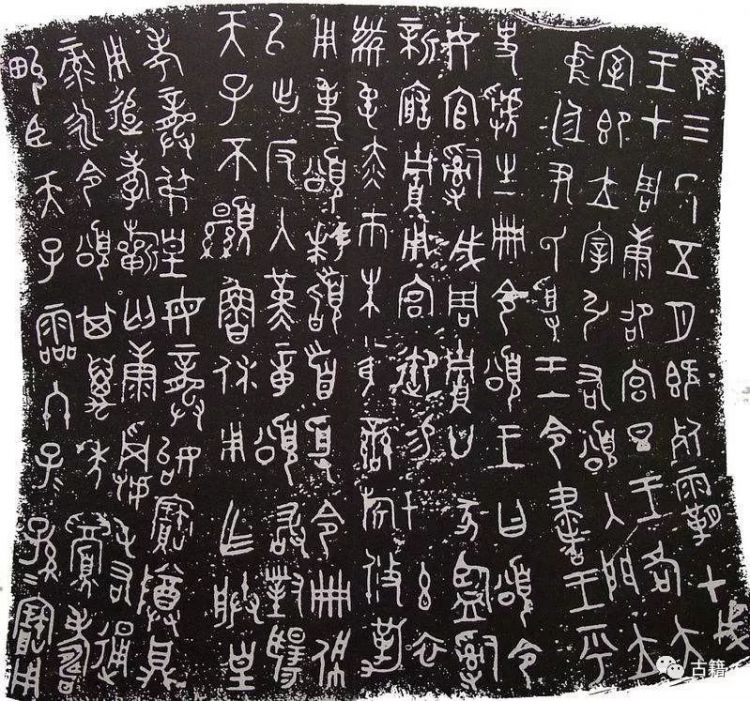

(二)金文中的避讳材料

通过商周金文数据库检索,同样未见直接记载人名避讳的材料,但已发现”讳”“忌”“誋”等表示避讳的字眼。

“讳”字在金文中作 (《敖簋》)、(《蔡侯盘》)。在迄今所见的商周铜器铭文中,“讳”字凡6见,去掉重出铭文,共有3处文例,如下:

余命女(汝)政于朕三军,箫成朕师旟之政德,谏罚朕庶民,左右母(毋)讳。(春秋晚期《叔夷钟》,著录号272)

戎献金于子牙父百车,而易(赐)鲁殿敖金十钧,易(赐)不讳。(西周中期《敖簋》,著录号4213)

康谐和好,敬佩吴王。不讳考寿,子孙蕃昌。永保用之,冬(终)岁无疆。(春秋晚期《蔡侯盘》,著录号6010)

《敖簋》“易(赐)不讳”和《蔡侯盘》“不讳考寿”中的“讳”其实是“违”的借字,和避讳无关。《叔夷钟》“左右母(毋)讳”中的“讳”字是顾忌、畏忌之义。

“讳”篆文作,和金文基本相同。《说文》:“讳,忌也,从言韦声。”韦是违的古字,违背之意,《说文》:“韦,相背也……经传多以违为之。”“讳”是一形声兼会意字,即违言、不说,因有所顾忌而不说某些话。可见,最早的避讳应该是讳言,然后才又发展出避忌一些行为。《礼记》云“临文不讳”,即早期避讳宽松,只讳言,写成的文字无须避讳,这和“讳”字结构所说明的情况也是一致的。

“忌”字甲骨文中未见。金文作 (归父盘),(邾公华钟),(邾公牼钟),和小篆 形同。《说文》:“忌,憎恶也,从心,己声。”忌字从心,憎恶义,说明了忌讳的心理起因是由于憎恶而产生的敬畏,如《叔夷钟》:“女(汝)小心愧(畏)忌。”“忌”字商代金文未见,周代金文凡44见,常作“威忌”“愧忌”,都和“敬畏”义有关。还有一个从言的“誋”字,金文作,和篆文形同。《齐镈》:“余弥心畏誋。”《说文》:“誋,诫也,从言,忌声。”誋、诫均从言,它们都表示由于敬畏而产生的讳言行为。

罗福颐先生还发现一些青铜器上的铭文也有避讳的实例,如官职名“相邦”写作“相国”,讳“邦”为“国”,当是避汉高祖刘邦的名讳;“长相思,毋相忘,常富贵,乐未央”的十二字镜却铸成“修相思,毋相忘,常富贵,乐未央”;“常乐未央”的四字镜却铸成“安乐未央”。这里讳“长”为“修”,讳“常”(谐音“长”)为“安”,当是避西汉淮南王刘长的名讳。说明这些铜器已经是汉代的器物了。

(三)简帛中的避讳材料

在迄今发现的简帛文献中,除战国简外,秦简、汉简、三国两晋简、马王堆汉墓帛书中都发现了较多的人名避讳材料。

陈松长先生在整理岳麓书院秦简时发现了一枚记载秦代避讳制度的竹简,书曰:“令曰:黔首徒隶名为秦者更名之,敢有(有)弗更,赀二甲。”由简文内容可知,秦代“黔首”“徒隶”之名和国名“秦”字重合者,皆须更名,否则会处以刑罚。说明秦代已有制度层面的避讳规定。

湖北云梦睡虎地11号秦墓出土的秦简16简所写的《语书》,多处讳秦始皇名讳,改正为端,如“矫端民心”“公端人心”“自端”等。330简也有避名讳的材料,如:“(今)廿三年,兴,攻荆。”秦始皇父庄襄王名子楚,这里当讳“楚”为“荆”。于省吾先生认为不为避讳:“‘楚’‘荆’或分言,或合言,非避讳。《贞》‘贞从王伐荆’,《伯》‘伯从王伐反荆’,‘荆’谓楚也;《》‘驭,从王南征,伐楚荆’:均其证也”(《双剑誃诸子新证·吕氏春秋新证》卷一)。诚然,秦庄襄王之前,楚就可称“荆”,但不能据此认为不避秦讳;联系上文所述秦时讳改国名用字“秦”、讳秦始皇名“正”为“端”等材料看,讳秦始皇父名“楚”为“荆”,应该是当然的。

河北定州汉墓出土竹简《论语》多处讳汉高祖名“邦”为“国”,如《论语·季氏》:“昔者先王以为东蒙主,且在国域之中矣。”《论语·公冶长》:“至于也(他)国,则曰犹吾大夫□子也。”《论语·八佾》:“国君为两君之好,有反坫。”《论语·子路》:“壹言而兴国,有诸?”但汉惠帝以降诸位皇帝之名皆不避。有学者据此推定,定州汉墓简本《论语》“抄写年代当在汉高祖在位的十余年间”。

北大藏汉简《老子》中避讳“邦”字,遇“邦”字多作“国”;但不避高祖之后的惠帝名讳“盈”,也不避文帝名讳“恒”、景帝名讳“启”。如果仅仅根据避讳字,大致可推断该本抄于高祖在位之时或以后、惠帝以前。

马王堆汉墓出土的帛书《老子》有甲本和乙本,甲本“邦”字22见,而乙本0见,“盈”字两本均9见,“恒”字甲本25见,乙本29见,具体见上表。说明甲本避讳刘邦名讳,乙本不避;甲、乙本均不避惠帝、文帝名讳。

如果仅据避讳字,帛书《老子》的抄成年代就有二说。一种说法认为,汉代仍旧“卒哭而讳”,即人死后才避死者的名讳,生前无须避其名讳,甲本抄于刘邦生前,乙本抄与刘邦死后,惠帝或吕后在位时期。另一种说法认为,根据“避今上讳”,即避活着的皇帝名讳,甲本抄于刘邦称帝以前,乙本抄于刘邦称帝以后、刘盈称帝之前。7而如何利用这些出土文献中的避讳材料以可靠地断代,也是目前学术界的一个课题。

二、出土文献中的避讳材料用于文史考证的问题

陈垣先生说:“盖讳字各朝不同,不啻为时代之标志,前乎此或后乎此,均不能有是,是与欧洲古代之纹章相类,偶或有同者,亦可以法识之。”1利用避讳字和时代的对应关系规律,可以进行校勘文字、辨伪、鉴定版本或考证文献的抄成年代等一些文史整理和考证工作。

但是,避讳字用于文史考证时还不能“一锤定音”,一般来说,不能作为唯一的证据使用。这是因为抄本有原稿本、重抄本、翻抄本,重抄本、翻抄本讳字照录,这时讳字和时代就不存在对应规律。有的抄本在传抄时可能还会因避讳追改,或又追改不尽;官方的稿本、抄本避讳严格,利用起来比较可靠,但民间抄本则不严格,甚至同一字此避彼不避。这时如利用避讳字考定时代,可能会张冠李戴。

相比较而言,出土文献中的避讳材料利用起来要比传世文献可靠。以简帛文献为例,虽然目前所见都是传抄本,但它们距离著作年代毕竟更近,流传时间较短,改易的机会较小,其讳字和时代的对应规律相对比较严整。比如,今本《周易》师卦上六爻有“开国承家”,马王堆汉墓帛书《易》本作“启国承家”,上博简作“启邦丞家”,可见,帛《易》本只避高祖刘邦名讳而不避景帝刘启名讳,可推知帛《易》本大致抄成于汉高祖之后、汉景帝之前。

先秦时避讳很宽松,一般只是口头上讳言,写成的文字无须避讳,即《礼记》所谓“临文不讳”;可能正是这个原因,在所见的甲骨文、金文和战国简中,还未发现人名避讳的实例。时至秦汉,避讳稍严,相关出土文献已发现大量的人名避讳材料,但也有一些“临文不讳”的材料,甚至还有同一文献中的某字此避彼不避的现象。陈垣先生《史讳举例》认为“汉时避讳之法亦疏”,胡适先生《两汉人“临文不讳”考》通过翔实的材料,尤其是蔡邕的36条碑文材料说明汉代讳制尚疏、执行“临文不讳”的古礼,并指出“不能轻易采用后世的严格避讳标准来做考订古代文献的方法”;胡氏又有《读陈垣史讳举例论汉讳诸条》,征引陈垣《史讳举例》以论证他自己的“两汉人临文不讳”之结论。影山辉国先生《关于汉代的避讳》认为汉代私人抄书根本不用避讳。鉴于北大简多避“邦”字,但也偶有出现,朱凤瀚等先生认为“要利用避讳字对这批汉简做进一步断代似有一定困难”。王建先生甚至发出“汉讳最难考”的感慨。5既然如此,如何利用出土秦汉文献中避讳字进行断代呢?

首先,避讳字只能作为文史考证的证据链中之一环,一般不能单独使用,只有结合文史材料的其它特点综合考察,才能得出可靠的结论。来国龙先生就提出要结合文本的性质来判断出土文献的年代,他指出:“如果是公领域的文本,那么避讳字的有无可以作为断代的依据;但如果是私领域的文本,我们就不能直接用避讳字来断代。”6除了要考虑官方文书和非官方文书的文本性质因素外,字形字体、传世文献的记载、出土地点、下葬年代、墓葬主人的情况、墓葬内的其他材料等都可以结合起来利用。

其次,避讳字在出土文献断代上有其独特的价值,应该积极利用;如果找不到其他材料验证,仅有讳字材料时,也可“大胆立论,慢慢求证”。比如北大简本《老子》,其他材料阙如,根据避讳字推断该本抄于高祖称帝或以后、惠帝以前。这个断代目前还没发现反证。根據避讳字大胆立论也只是权宜之计,随着研究的进展和时间的推移,如果发现有其他材料能相互印证,形成证据链,则可确证;如果发现相互矛盾的材料,再予以推翻,这就是“慢慢求证”。从研究的实践来看,利用避讳字推测出土简帛文献的抄写年代,已是学者们常用的方法,无论是否结合了其他材料,都没出现大的问题。即使是利用传世文献,宋代的洪迈、清代的赵翼、钱大昕,近人陈垣,他们仅仅根据避讳字或鉴定版本、或考定年代、或辨别伪书,至今几乎没有人提出过反证。

最后,虽然汉讳不严整,但“此避彼不避”的出土材料也可以用避讳字来断代。比如,由于汉讳不严,汉高祖在位时的抄本,可以避“邦”讳,也可以不避;因此,后代发现某个不避高祖讳的抄本,我们肯定不能根据其不避讳的情况来断代。但如果发现某抄本避高祖名讳,那么该本应该是高祖在位时或以后所抄;即使该抄本有不避高祖名讳的情况,应该是抄者疏漏,系汉讳不严所致,但不影响根据避讳字断代。银雀山汉简有时避“邦”字,有时又不避,据此,我们可以确认,该批汉简应该抄在高祖在位时或以后,否则,高祖名讳就无法解释。而银雀山汉墓出土的历谱和竹简的字体证实,银雀山汉简确抄在文帝、景帝和武帝之间,这和根据讳字断代的结果是吻合的。马王堆汉墓帛书《老子》甲本不避“邦”字,而乙本全避“邦”字,我们可以断定乙本抄在高祖在位时或以后,而且因为其严格避高祖讳,可以认为是官方的抄本;甲本不避“邦”字,由于汉讳不严,因此,严格说来,我们还不能断定其抄在高祖在位之前。

三、有关避讳起源的问题

关于避讳的起源问题众说纷纭,可以说是一个学术公案。用所见出土先秦两汉文献中的避讳材料,再结合传世文献的材料,可以说明避讳的起源问题。

中国避讳肇始于何时,学界聚讼较多,夏、商、周、秦、汉,莫衷一是,兹述略如下:

(一)认为避讳起源于夏朝

清代学者顾炎武在《日知录》卷二之“帝王名号”中谓“尧崩之后,舜与其臣言则曰帝,禹崩之后,《五子之歌》则曰皇祖,《民征》则曰先王,无言尧舜禹者,不敢名其君也”,王建先生据此推定顾炎武是认为夏代已有避讳之制的。现代学者董作宾先生认为夏朝已有避讳之制,他在《论商人以十日为名》中说:“大概夏代的晚年,才订立以十日为神主的制度,有忌讳直称先王名号的意义。”台湾学者杨君实先生撰有《康庚与夏讳》,明确指出“溯自夏代,初世诸王已采日干为庙号,已有避讳之风可信之矣”。

(二)认为避讳起源于商代

前文已述,宋人张世南、现代学者屈万里先生和虞万里先生均认为商代已有避讳之制或避讳之俗。

(三)认为避讳起源于周代

《左传·桓公六年》肇始其端:“周人以讳事神,名,终将讳之。”唐孔颖达据此认为避讳始于周,疏曰:“自殷以往,未有讳法。讳始于周。周人尊神之故,为之讳名。以此讳法敬事神明,故言周人以讳事神。”宋人周密《齐东野语》卷四也认为避讳起于周:“盖殷以前,尚质不讳名,至周始讳。”宋人王观国《学林》卷三也云:“夏商无所讳,讳自周始。”清人刘锡信的《历代讳名考》也持同样的观点:“避讳之说,殷商未之有也。左氏曰‘周人以讳事神,名,终将讳之’,故避讳断自周人始。”清人周榘在《廿二史讳略·序》中也认为:“周始制谥,开避讳之端矣。”清人赵翼则把避讳起源具体到东周时期,他在《陔余丛考》卷三十一中说:“避讳本周制,《左传》所谓‘周人以讳事神,名终将讳之’是也。然周公制礼时,恐尚未有此……虽曰临文不讳,然临文者但读古书遇应讳之字不必讳耳,非谓自撰文词亦不必讳也。而周初之诗如此,则知避讳非周公制也。今以意揣之,盖起于东周之初。”清人周广业在《经史避名汇考》卷三中亦认为讳起周公:“讳起于周公制谥之后,武王时未有也。”民国史家陈垣先生在《史讳举例》序言中也认为避讳起于周时:“避讳为中国特有之风俗,其俗起于周,成于秦,盛于唐宋,其历史垂二千年。”胡适先生则认为:“殷商人完全没有避讳制度,避讳起于周人,正和谥法起于周人一样。”

(四)认为避讳起源于秦代

清人袁枚在《随园随笔》中提出避讳起于秦世,他说:“避讳始于秦始皇,以庄襄王名楚,改楚为荆,己名正,改正月为一月。”现代学者郭沫若先生作《讳不始于周人辨》,列举金文中的证据,认为避讳不始于周,而是始于秦代,他说:“统上诸证,余可得一结论,曰:讳不始于周人。由此结论更可得一断案,即避讳之事始于秦。”

(五)认为避讳起源于汉初

现代学者郑慧生先生撰《“避讳不始于秦”说》,认为避讳习俗不是起于周,成于秦,而是始于汉初。但作者仅根据一条秦讳的材料(是否讳“正月”为“端月”)就下结论,以偏概全,略嫌武断。

有关避讳的起源之所以聚讼纷纭,没有定论,主要因为上古时代久远,材料缺乏;多数论者只有孤证,或只根据所见文献中的只言片语,在论证不充分的情况下所得出的结论,自然就难以让人信服。

我们认为,避讳现象纷繁,笼统地探讨避讳的起源可能会以偏概全;如果将避讳进行分类后再讨论其起源,也许可以得出较为合理的推断和蠡测。

避讳是基于畏惧、迷信、憎恨等心理,或是由于礼制、政治等原因,在语言文字中不敢直接称说某物或某人之名、在行为方式上也要避忌有关名物的行为。它包括俗讳和敬讳两大类。基于畏惧、迷信、憎恨等心理形成的避讳叫作俗讳,如江淮商人讳言“折本”之“折”字,就将猪舌之舌(折)改为和“折”字反义的“赚”字,把“猪舌”称为“猪赚”。由于礼制、政治等原因形成的避讳称为敬讳,如东汉光武帝名“秀”,时人便讳“秀”为“茂”,将“秀才”改为“茂才”。敬讳被历代学者关注、研究最多,以上诸家所讨论的避讳起源问题,大多数也是敬讳的起源问题。

俗讳起源于人类共有的畏惧、憎恶、迷信心理。限于生产力和认识水平低下,原始人类还不能正确认识诸如死亡、自然灾害等现象,基于巫术思维和恐惧心理,它们将这些现象归因于某种神秘力量而加以回避,这就是原始禁忌(Taboo)。世界各民族都有避忌心理,如美国摩尔根的《古代社会》、法国列维布留尔的《原始思维》、列维斯特劳斯的《图腾制度》、英国弗雷泽的《金枝》等人类学家的著作都揭示过人类的很多原始禁忌。日本学者穗积陈重在其《实名敬避俗研究》中甚至搜集到世界120多個古老民族的避忌习俗。7考古发掘和神话传说中也有很多有关中华先人禁忌的资料,如鄂伦春族人不能直接称呼熊,而叫“阿玛哈”,即“伯父”的意思;出猎时不能在篝火上洒水,他们认为洒水会触犯火神,就不会打到野兽。所以,中国早期的人类社会已有避讳之俗,俗讳应该产生于原始社会时期。

敬讳源于中国特有的宗法礼制和政治制度;敬讳其实是一种权力话语,体现的是尊者、长者、擅权者通过其人名等的禁忌来强化业已建立的伦理秩序和等级制度(如亲疏长幼、尊卑贵贱等);因此,敬讳是阶级社会的产物。夏朝是中国第一个进入阶级社会的朝代,那时可能有敬讳的萌芽,上述顾炎武、董作宾、杨君实等学者所作的推测具有一定的合理性;但夏代尚未见系统的文字,其避讳之制无从考证,或无法给予证实(顾氏等只是根据个别材料所作的推测)。殷商时期,人们对神权的敬畏和忌讳占据主导地位,政治和礼制的影响居于从属地位,但那时确有零星的有关敬讳的记载,如前述屈万里、虞万里等学者所提及的甲金文字中的个别材料,屈、虞二氏是根据文字中的内容才作出其时敬讳的推断。可能是其时讳制尚疏,由于“临文不讳”,进而在文字上没有留下很多敬讳的材料;殷商是敬讳的萌芽期。西周宗法制度建立,君权取代神权,相当数量的材料已经表明,其时敬讳礼制已经形成,略证如下:

首先,谥号产生于西周,已是学界公论;而谥号的产生就是为了回避死人的名讳,因为“人死曰鬼”(《礼记·祭法》),就须以名讳事鬼神。周公制谥1之史实,应该是周代敬讳形成的标志性事件。

其次,《左传》记载的一些周代敬讳史料,比如周代职官因避讳更名。司徒为周代官名,晋僖侯名司徒,晋国便讳司徒为中军;司空为周代官名,宋武公名司空,宋国便讳司空为司城。《左传·桓公六年》:“晋以僖侯废司徒,宋以武公废司空。”杜预注:“僖侯名司徒,废为中军……武公名司空,废为司城。”《公羊传·文公八年》:“宋司城来奔。司马者何?司城者何?皆官举也。”注云:“宋变司空为司城者,辟先君武公名也。”

第三,《国语》中的史料:鲁人讳称具、敖二山。西周鲁献公姬氏名具,鲁武公姬氏名敖,晋国大夫访鲁时问及鲁国境内具山、敖山事,鲁人为避鲁献公、武公名讳,不言二山之名而改以乡名作答。史见《国语·晋语九》:鲁昭公二十一年,“(晋)范献子聘于鲁,问具山、敖山,鲁人以其乡对。献子曰:‘不为具、敖乎?’对曰:‘先君献、武之讳也。’献子归,徧戒其所知曰:‘人不可以不学。吾适鲁而名其二讳,为笑焉,唯不学也。’”又,《左传·桓公六年》孔氏《疏》曰:“《礼》称‘舍故而讳新’,亲尽不复更讳。计献子聘鲁在昭公之世,献、武之讳久已舍矣,而尚以乡对者,当讳之时改其山号,讳虽已舍,山不复名,故依本改名以其乡对,犹司徒、司空虽历世多而不复改名也。然献子言之不为失礼,而云‘名其二讳’以自尤者,《礼》‘入国而问禁’,‘入门而问讳’,献子入鲁不问,故以之为惭耳。”

第四,古文字旁证。如前述,甲骨文中未见人名避讳,也未见“讳”“忌”“誋”等表示避忌的字眼;商周金文中,虽未见人名避讳,但“讳”字在周代金文中凡6見,“忌”字凡44见,“誋”字凡1见;“讳”“誋”均从言韦声,表示由于顾忌、敬畏而产生的讳言行为,因此,早期的避讳当是口头禁忌。而且三字的最早出现(指上述51例)都是在西周中期或晚期,说明最迟在西周已有避讳之俗。文字不仅记录语言,也可以作为西周避讳之制之俗的旁证。

第五,郭沫若先生《讳不始于周人辨》主要依据的是周代青铜器铭文不避国君名讳;但铭文是正式的文字,应当遵循“临文不讳”的古礼;用作礼器的青铜器上的铭文更不须避讳,因为按照先秦“庙中不讳”,用作祭祀的文字,无论读写都不用避讳。另外,李瑾先生撰《论“讳”在中国社会产生之精神来源及其物质基础——郭沫若先生<讳不始于周人辨>质疑》《论中国古代“讳”之表现形式及其发展状况——郭沫若先生<讳辨>质疑之二》二文,从文化人类学的宏观角度反驳郭氏之说,并以西周时以“日干”代替本名等若干名讳材料,认为周时已有讳制。

综上,我们认为,敬讳萌芽于殷商,形成于西周,风行于秦汉及其以降。

来源:《古代文明》

相关文章

-

揭秘咸丰帝死因 纵欲过度吐血而亡

-

“七被追捕,三入牢狱”的国学大师,章炳麟有哪些突出的学术成就?

-

世界最卓越文学家之一 莎士比亚(文艺复兴思想领导者)

-

陇右王汪世显墓被大雨冲出,经过发掘,竟出土了国内唯一的抹胸

-

他曾是红军的战斗英雄,因受伤调任税务局长,后却因贪污被枪决

-

他是二野功劳最大的将领,本是军级干部,丧事却按大军区级办理

-

No.1111余英时|余英时回忆录:美國哈佛大學时期

-

歇猎龙:南美洲大型食肉恐龙(长9.5米/距今9300万年前)

-

武则天最后传位给谁?武则天传位是自愿的吗

-

常见的止战多是一种仁政,他们的万里止战路却是巨大的历史分水岭

-

讲好新的淮海战役故事

-

许世友爱喝酒,为何这次喝酒后再也不多喝了?

-

武警江西总队政委徐云飞晋升少将警衔

-

李克农最愧疚的事,特务是如何在毛泽东住处放置了炸弹

-

有关翡翠玉石的美丽传说,你听过几个呢?

-

"九一三"后周恩来的思虑:第一是打仗第二还是打仗

-

人丑不能怪画师,给朱元璋、慈禧画像有多难

-

厚鼻龙:北美洲大型食草恐龙(长7米/距今6800万年前)

-

韩建华:唐宋洛阳宫城御苑九洲池初探

-

长大再读《田忌赛马》:孙膑计谋真又蠢又坏,难怪庞涓挖他膝盖骨

-

【党史声音日历】中华人民共和国国徽图案诞生

-

赵云的老婆叫什么名字 赵云和马云禄结婚的原因

-

皇帝死前告诫弟弟:朕的女人不能动,弟弟称帝后,立刻娶了皇后

-

传奇女英雄满都海:为保黄金家族尽心竭力,32岁下嫁晚辈孩童

-

“汽车轮子还比不上爸爸的一双脚”

-

古代农民起义声势都很浩大,为什么最终成功建国的,却非常少

-

巧鳄龙:印度小型食肉恐龙(长1米/距今6500万年前)

-

清末李鸿章为何竭力保慈禧 李鸿章议和

-

故事:遗腹子参军报国,光宗耀祖,总算将自己的父亲迁进了祖坟