曾业英先生又读错了——二论《再论击椎生不是蔡锷而是唐璆》

核心提示 《历史研究》2016年第3期刊发中国社会科学院近代史研究所研究员曾业英《击椎生不是蔡锷,那又是谁》一文,认为1907—1908 年在《云南》杂志发表诗文的击椎生不是当时远在国内广西的蔡锷,“八九不离十”是当时也在日本的唐璆。2017 年 8 月至 9 月,笔者在搜狐网站搜狐号“老邓说史”公众平台发表系列文章《击椎生不是蔡锷,是唐璆吗?曾业英先生失误》共20期,指出曾业英上文中所有论证和结论全部不符合史实,全部不能成立。《河北学刊》2018年第4期刊发曾业英先生《再论击椎生不是蔡锷而是唐璆》一文,仍坚称击椎生是唐璆。然而,经笔者认真查考,曾业英此文的所有论证和结论仍然全部不符合史实,全部不能成立。其根本原因就是曾先生对史料的阅读理解出现严重的问题。对此,本刊自即日起分十期阐述之,敬请曾先生及广大读者关注。

蔡锷,字松坡,别号(笔名)击椎生

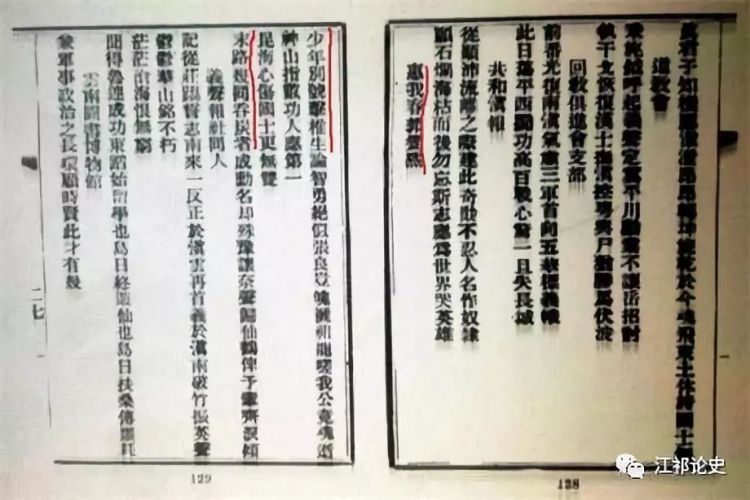

蔡锷逝世后,云南老报人惠我春和曾任云南都督府光复史编纂局编纂官、云南政见商榷会总务干事郭燮熙共同为蔡锷题写的挽联上联的首句是“少年别号击椎生”,下联的首句是“末路几同吞炭者”。(详见图一)所谓“吞炭”,指喉咙变哑失音。典出《史记·刺客列传》,说的是春秋末期,晋卿智伯被赵襄子灭门。智伯死后无子嗣为其报仇,其家臣豫让便担负起了报仇大任。为了达到欲乘间刺杀赵襄子以为智伯报仇的目的,豫让决定改变容貌,漆身为厉,吞炭为哑。1916年10月,时在日本治疗喉病的蔡锷在为汤觉顿等海珠事变烈士所题写的挽联中有“公等饮弹,我亦吞炭”之句,以“吞炭”自况。所以,惠、郭的挽联中“击椎生”、“吞炭者”都是指蔡锷,上、下联对仗十分严谨。此联也因此深受云南人民的重视和欢迎,不仅为云南国是报社1916年所编之《蔡黄追悼录》收入,而且还附录于云南图书馆印行的《护国军神蔡公传略》,流传甚广。因此,击椎生是蔡锷别号一事就逐渐流传开来。

图一

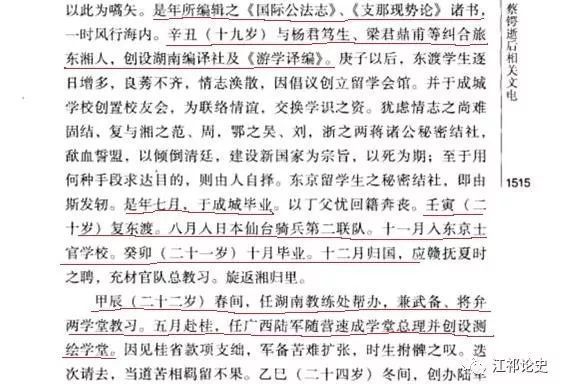

但是,中国社会科学院近代史研究所研究员曾业英先生对此却又不承认,先是在《历史研究》上发文说:惠、郭此联“仅仅是他们为满足与确有蔡锷自证依据的下联(吞炭者)的对仗需要,附会张良的故事,代蔡锷所起的‘别号’”。此前,曾先生又在《河北学刊》上发文说:“早在1913 年夏,由蔡锷授意并亲自审阅过的《蔡松坡先生事略》一文,未以任何方式记述他还有8 万多字的诗文曾署名‘击椎生’,则可视为实际被蔡锷本人否定了。”同时又以李文汉《蔡公松坡年谱》中“没有蔡锷有‘击椎生’这个别号或自号的记载,仅仅记“公讳锷,原名艮寅,字松坡”,就断言:“李文汉何以不在蔡锷年谱中记载他有“击椎生”这么个别号或自号? 是他孤陋寡闻,未下功夫搜集史料,或没有看到史料中有惠我春、郭燮熙这幅挽蔡锷联?我敢说,肯定不是”,并得出“李文汉就否定过惠我春、郭燮熙的说法”的结论。(详见图二)

图二

笔者认为,曾先生以《蔡松坡先生事略》和《蔡公松坡年谱》中没有关于击椎生是蔡锷别号的记载,就断言蔡锷和李文汉否定击椎生是蔡锷别号的观点,过于草率和武断,明显是对史料的误读,这里面有四错:

第一,从逻辑上讲,《蔡松坡先生事略》和《蔡公松坡年谱》中没有说蔡锷有击椎生的别号,并不等于蔡锷本人和李文汉就否定了击椎生是蔡锷的别号,没有说某件事和否定某件事不是同一概念,这二者之间是不能简单划等号的。如果曾先生的以上逻辑能够成立,那么请问曾先生,李文汉在《蔡公松坡年谱》说了“劫火仙”是蔡锷的别号或笔名了吗?据笔者查考,李文汉对此只字未提吧。按照你曾先生的逻辑,这岂不就证明李文汉否定了劫火仙是蔡锷笔名?既然如此,你曾先生为何又公然在《蔡锷集》的前言中说:蔡锷“从梁启超的安排,先至《清议报》任编辑。他为该报新辟《瀛海纵谈》《译书附录》两个专栏,并亲任主笔,以劫火仙为笔名,先后发表了40余篇时评、政论文章,和长达6万余字的译著《支那现势论》”呢?!为何又公然将劫火仙发表的40余篇时评、政论文章和长达6万余字的译著《支那现势论》收入《蔡锷集》呢?!

第二,从研究思维和研究方法上讲,曾先生简单地以《蔡松坡先生事略》和《蔡公松坡年谱》为根据来断定是非正误,本身就不是唯物主义的态度和方法,也不是科学的究思维和研究方法,而且这种错误的、不科学的研究思维和方法还导致曾先生自相矛盾,难圆自说。再如,曾先生说:“《蔡邵阳全集》第四卷的目录中列出的蔡锷‘诗’也只有‘二首’,而无以击椎生为名发表在《云南》杂志上的那20首诗作。”请教曾先生,既然你以李文汉《蔡公松坡年谱》及其《蔡邵阳全集》划线,那么,如你所说李文汉“花了‘十数年’的功夫”编的《蔡邵阳全集》第四卷的细目中列出的蔡锷‘诗’也只有‘二首’”,何以你曾先生所编《蔡锷集》中所收的蔡诗有十数首?这当中多出来的是不是蔡锷的诗?再请教曾先生,《蔡邵阳全集》的诗文杂著第四卷的细目中有《军国民篇》吗?有《军事计画》吗?有《五省军事联合计划草案》吗?不可辩驳的事实是都没有!既然都没有,按照你曾先生的逻辑,这些都不能算是蔡锷的遗著,都不能将其列入蔡锷文集。这样一来,曾先生以前所编的《蔡锷集》岂不要把这些文章统统删除?!

此外,笔者早在1912年《蔡锷的击椎生笔名考论》一文中就曾强调指出,郭燮熙等人所编《蔡松坡先生事略》一文的原稿封面上虽有“蔡阅”的批语,却其中仍存在一系列明显的重大错误和重要遗漏。例如,蔡锷从1900年到1911年之间10多年经历的时间节点全部不对,《支那现势论》的发表时间,入成城学校和从成城学校毕业、与黄兴等人创办《游学译编》、考入陆军士官学校和从陆军士官学校毕业以及回国、入湘、入桂等重要时间节点全部弄错了,还缺蔡锷1908年(戊申)在南宁的情况。并说蔡锷“乙未十三岁应试入泮,随师樊山肄业长沙”,不仅事属乌有,而且连蔡锷老师樊锥的名字都写错了(详见图三)。因此,一向办事认真的蔡锷是否真正审查过此文值得高度怀疑,不能简单、完全相信,更不能以此作为依据来判定蔡锷生平事迹。既然曾先生以“由蔡锷授意并亲自审阅过”的《蔡松坡先生事略》划线,那么为何你曾先生在《蔡锷集•前言》中介绍蔡锷到云南之前的经历时,所有时间节点却都与《蔡松坡先生事略》中的不一致呢?!既然你曾先生自己都不信《蔡松坡先生事略》,为何又以此为证据反驳别人呢?!岂不是自欺欺人?!

图三

第三,从相关的史料看,与李文汉《蔡公松坡年谱》同年面世的,还有由蔡锷的生前好友石醉六、岳森、李剑农、刘达武等人编纂出版的《蔡松坡先生遗集》共12集,该书由时任国民政府主席蒋中正与著名历史学家李剑农作序,是民国时期最全面、最权威的收录蔡锷将军遗作文集,也是后来众多学者(包括曾业英)编纂蔡锷文集的重要史料依据,以及研究蔡锷将军生平事迹的重要史料。《蔡松坡先生遗集》所附《蔡松坡先生年谱》中就有清清楚楚有蔡锷“署名奋翮生,一署击椎生”的记载。既然同为史料,且后者比前者规模更大,史料更丰富,曾先生又为何信前者而不信后者呢?!

第四,从来自同一人的史料看,1913年,郭燮熙等人编《蔡松坡先生事略》一文中虽未提及蔡锷击椎生的别号,但如前所述,1916年11月郭燮熙本人在挽蔡锷联中明确写道:“少年别号击椎生”。但对于同样来自郭燮熙的记载,曾先生却采信前者,而否定后者。再说,郭燮熙后来又担任云南政见商榷会的总务干事,击椎生《读王君亮畴〈中华民国宪法刍议>》一文就是发表在该会的机关刊物《南针》上。因此,对于在《南针》杂志上发表这样的重磅文章的作者击椎生的真实身份,郭燮熙不会不知道,所以,蔡锷逝世后,郭燮熙在挽联中明确提出“少年别号击椎生”,实际上就是对自己以前所作之《蔡松坡先生事略》一文的修订和补充。同样是郭燮熙所说,曾先生却宁信其《蔡松坡先生事略》,而不信其挽蔡锷联,这是不是自相矛盾吗?!

由上可证,曾先生对于史料的采信和取舍的标准是,凡是符合自己“击椎生不是蔡锷”的主观预设则可,反之则不可,即便其来自同一个对象。因此,曾先生得出错误结论,是误读所致,而其误读又为其主观预设所致。

总之,无论是蔡锷生前还是死后,都有确凿史料证明,击椎生就是蔡锷别号或自号。曾先生简单以某人没有说过某件事等同于某人就否定了某件事,是对相关史料的误读,其论证和结论完全不能成立。在没有出现新的经得起检验的能够直接证明击椎生不是蔡锷别号或自号史料的之前,笔者仍认为击椎生是蔡锷的别号或自号。

好了,今天先聊到这里,对于这个问题您有何高见,欢迎在下方留言赐教。

相关文章

-

春联怎么贴,你真的知道吗?

-

《伟大的转折》热拍邓钢饰演红军最强主力军团领导者董振堂

-

艰苦奋斗、深入群众与民主监督

-

吴国五位顾命大臣为何死于非命?

-

“四大丑女”虽丑,但很幸福,“四大美女”却相反,你更羡慕谁?

-

农民红薯窖发现异样,专家闻讯赶来,高兴大呼:地下有大工程

-

刘伯承问皮定均来的路上看到什么,他回答说没,刘伯承说回去再看

-

关于日本正式投降的疑问 日本在哪个城市投降的

-

毒龙:美国大型食草恐龙(长8米/距今1.3亿年前)

-

从家庭和时代背景 看毛泽东周恩来的文化和性格特征

-

峨眉龙:四川巨型恐龙(长20米/脖子是尾巴1.5倍长)

-

王维是哪个朝代?他有哪些成就对中国有什么影响

-

为什么明朝历史评价很高:永不和亲,最后一个汉人王朝

-

【黄金百问答】54.王权是如何沿着黄金方向发展的?(十三)

-

封建迷信就这样不知不觉地控制了人们

-

《尚食》大结局:孟子沄死在汉王身边,姚子衿和朱瞻基甜蜜在一起

-

刀光剑影:盘点刘贺墓中的汉代兵器

-

【党史百年·天天读】8月16日

-

既是美酒,也是毒药,古代是如何禁酒的呢?

-

俞晓群|五行占:水不润下之作威虣虐

-

千年蛊毒之谜:那些令人闻之色变的蛊术

-

书法中的锥画沙、屋漏痕、折钗股,这么理解就对了

-

史上最惨的公主,被自己的父亲凌迟3000多刀而亡?

-

春节起自历法变革,大汉王朝时期的春节萌芽,与今日有何不同?

-

李煜与小周后的不伦之恋 李煜与小周后厮混

-

百炼成钢·党史上的今天:1948年12月30日,新华社发表毛泽东写的一九四九年新年献词《将革命进行到底》

-

有没有想过这个问题:清朝废科举之后,政府官员都是怎么来的呢?

-

山东龙:中国大型食草恐龙(长15米/距今7300万年前)

-

林则徐虎门销烟发生在哪一年?1839年6月3日(共23天)