对两则宣纸史料的思考

对两则宣纸史料的思考

戴治中

第555期

因编纂《中国宣纸志》之需,笔者广泛阅读了研究宣纸的论文和专著。对其中提到的记载宣纸的两则史料,通过查阅一些书籍,形成了自己的一些看法。现逐一表述,以就教于诸方家。

一则为唐代书画评论家、大理寺卿张彦远《历代名画记》云:“江东地润无尘,人多精艺,好事家宜置宣纸百幅,用法蜡之,以备摹写。古时好拓画,十得七八,不失神采笔踪。”这是“宣纸”一词的最早史料记载。有学者以“用法蜡之”四个字来推断当时宣纸必须经过加工才能使用,“质量一般”,是宣纸的初始阶段,不可能列为贡品。但《新唐书》分明有宣纸列为贡品的记载,这种很矛盾的事作何解释?

笔者在阅读历史学家范文澜《中国通史简编》时看到有这么一段话:“摹拓术晋代已有,原为拓碑所用。顾恺之有摹拓妙法,用好纸依法上蜡,拓名画不失神采笔意,这比拓碑术精致得多。”这段话点明“依法上蜡”的纸是“好纸”。因为拓画的纸必须薄而透明,纸质紧密。如果纸质松散,拓画时必定破损。宣纸正是具备了“好纸”的优点而被广泛用于拓画。“依法蜡之”只是拓画的需要,其方法是经过砑光、加矾、施胶、涂蜡等工序,使“生宣”变为“熟宣”。故而由此而得出当时宣纸“质量一般”的结论只能是武断而不是推断。

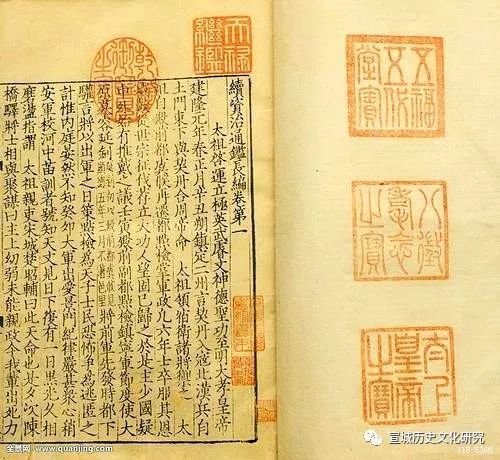

二则为宋李焘撰《续资治通鉴长编》记载:“诏降宣纸式下杭州, 岁造五万番,自今公移常用纸,长短广狭,毋得用宣纸相乱。”这段话乍看确实令人费解。朝廷又要下达增加宣纸产量的命令,又指示公移常用纸毋得用宣纸相乱。后半句究竟是何意思大多数人搞不清。有的著述在引用这段话时干脆去掉后面的半句,只引到“岁造五万番”止(1996年版《泾县志》)。

近读《中国古代秘书通论》(潘林衫著,安徽人民出版社1990年版),偶有所得,顿然醒悟。潘文在《古代公文文种》一节中指出:“移”是古时公文的一种,行于不相属的官署间,即现今公文分类的“平行文”。搞清了“移”的含义,对这段话的理解便迎刃而解了。

笔者的理解有三点:一是当时朝廷、地方官府的公文使用的是宣纸,如果仅仅是用于书画,需求量不会那么大。二是正由于公文用纸的大量使用,供不应求,朝廷才下达增加宣纸产量的诏书。三是在增加宣纸产量的同时,还需压缩宣纸用量,以达到供需平衡。压缩的对象则是“移”这一文种。因为“移”是“平行文”,与“下行文”(下达命令、指示)和“上行文”(报告、请示)相比,平级之间的行文相对次要一些。故朝廷在诏书中指示“公移常用纸”不论大小,都不能使用宣纸。

但如有特别重要情况也不是不可以用宣纸的,因为诏书中指的是“常用纸”。古代公文用词的严谨也由此可见一斑。

(作者系泾县档案局原副局长、《中国宣纸志》执行主编)

相关文章

-

1949年开国大将推辞任命,主席说了一句话,后来他一干就是三十年

-

【三亚·团史天天学】第一百一十七期:和平解决北平问题

-

中国角龙:山东大型恐龙(长7米/颈盾似皇冠)

-

李白又仙又狂?杜甫一句诗点破:都是装的

-

林则徐虎门销烟发生在哪一年?1839年6月3日(共23天)

-

邢福来:走进统万城考古

-

揭古代女兵部队内幕 兵部队通常做些什么

-

古代的金元宝长什么样子?

-

为什么说“男靠出生时,女靠出嫁日”?现在的人,还有这个说法吗

-

炎帝属于神仙范畴吗 炎帝是一个什么样的人物

-

解放战争时期“四个意识”的初步形成和体现

-

他是彭老总手下一大将,一战带走红5军一半兵力,后竟下落不明!

-

职员们的早餐

-

她14岁入宫20天后殉葬?红颜薄命死前留下一首词让世人流泪

-

周恩来如何批评开国将帅:让谁罚站就罚站 让谁检讨就检讨

-

齿河盗龙:阿根廷大型食肉恐龙(长7米/距今6500万年前)

-

三国时期四大神马 赤兔出世谁与争锋

-

1955年授衔了1000多名开国将军,如今依旧健在的,只剩这4位

-

赵子龙在历史上是怎么死的 赵子龙在历史上的地位怎样

-

康熙为何二次废太子胤礽 成功要耐得住寂寞

-

青秀龙:中国巨型食草恐龙(长15米/距今6500万年前)

-

飞鸽传书PK八百里加急,哪个快?古人是如何做到的?

-

亦谈李白《赠汪伦》诗

-

西安事变后周恩来的四次历险

-

哀悼|102岁开国少将方槐辞世

-

天龙:印度小型食草恐龙(长4米/距今1.9亿年前)

-

对于曹操的威胁,孙权的态度是什么,诸葛亮之语究竟有多大作用

-

莱森龙:南美大型蜥脚类恐龙(体长10米/脖子细长)

-

冷兵器时代,箭阵作战效能有多少?杀伤力到底有多大?