明代军队如何训练射箭?仔细看完自己练练,3个月能成弓箭高手

弓箭作为一种具备远程杀伤力的冷兵器,自其诞生之口起,就被广泛应用于人类社会频繁的战争之中。按照《武器和战争的演变》中给出的数据,在冷兵器时代,弓弩是最为有效的武器,它的杀伤力能够达到其他兵器的一倍半到两倍。《武备志》讲给单兵用的撅张弩可做到240斤,而撅张弩据说可以“强者可十石,下者亦可七石”。作者慨叹“千载久废之器”重现于世,大概是天要亡蛮族吧。《思辨录辑要》也讲到以腰劲开的弩“尤妙”,能开八百斤,射五百步,折合今天大约就是480公斤力。

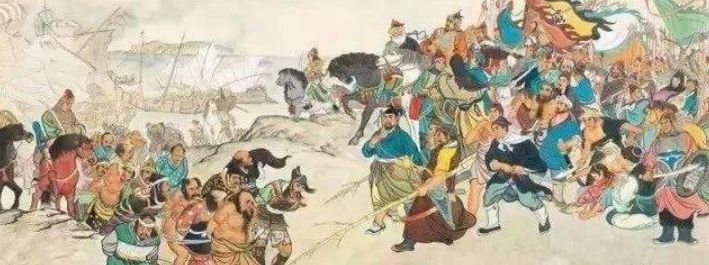

明代中后期军队弓箭的训练方法:

首先要调好弓,并且选择适合自己的弓箭。因为如果弓矢不调则可能导致弓箭失去准度,同时手把持弓和箭时也要注意保持牢固,而在弓箭将要发射的时候“盖弓满之际,精神已竭,手足已虚,若卒然而发,则矢直不直、中不中,皆非由我心使之也。必加审之,使精神和易,手足安固,然后发矢,其不直不中为何?”,即保持警醒,促使身体和弓箭的完美结合,从而使箭平稳射出,已达到更好的准度。而“审”更是强调士兵练习射箭应该“君子砖至善既知所止,而定、而静、而安矣,又必能虑焉,而后能得所止。”。

至于射箭的技巧则更加细化为:马上坐定射、场中射、骑射、步射

马上坐定射要求把箭插在自己最方便拿的地方,以使得射箭能连续进行,同时马上射也要求射箭者尽量把箭射高一些以免射不到目标。

场中射则要求射箭者每射一箭都要认真对待,而且要慢慢的一箭一箭的射出,每一箭射出后都要有所思考,不能因为一箭的失误而懊恼影响下一箭的准度,也不能因为一箭射准而沾沾自喜。

骑射要求射箭者不但骑马的速度要快,而且要眼观六路耳听八方,同时在射箭的时候要开满弓并且迅速放箭,以使得弓像怀中抱着月亮一样圆而箭则像箭弦上挂一重物那样平。

步射更是要求射箭者循序渐进,在量力选弓的基础上熟悉自己的弓,努力争取人弓合一。如果射箭者力量较大那么就要求射箭者每次都拉满弓,且从近至远进行练习,在熟练掌握这些技巧之后,追求射箭的准度以及射箭的距离。而对于射箭的身法、手法等则要求射箭者在射箭的时候站在前面的腿要像一根木桩一样稳定,而后面的腿则像瘸了一样弯曲,每次射箭只是后面的脚随身体移动而移动,而左眼要直直对着自己的右脚尖,那样的角度介于丁字和八字之间。

而向左向右射击则两脚进行自由切换,至于手法则要求前面的手像推泰山一样用力,后面的手则紧紧抓死弓箭,同时拉开弓弦要慢慢来,而在箭射出时要要迅速放箭,而不管箭大小,都要用前面那只手或者压着或者抬举以使箭处于水平位置,然后两手共同用力使两个胳膊屈伸,以使箭更迅速的射出。

射箭的时候不能出现头低垂,胸凸出,背后仰的情况,身体只是手臂在移动而上身要保持正直。同时不能出现食指扣弦太紧而无名指却松开的情况,那会导致箭射出后箭头摇摆,而为了解决这个问题则可用无名指和小指共同按压一根草在手心,如果箭出弦而草不落那么就可以了。

临阵对敌的时候,要求不但要胆大、力足、处于险要地势而且拉弓准备等待敌人接近到认为一箭致命的时候射击敌人的将领和先锋,以最大化杀伤敌人有生力量。

参考资料

【1】纪效新书

相关文章

-

老照片:百年前的颐和园,溥仪卖门票赚零花钱

-

揭秘:蒋介石与大舅子宋子文的20年恩怨

-

中国传统武术这么厉害,为何却熬不过实战这一道坎?

-

大眼鱼龙:海豚外形/一双大眼睛(长6米/阿根廷出土)

-

董存瑞:永不熄灭的精神火炬

-

中国最核心的省份,为什么最失落?

-

西安事变后周恩来的四次历险

-

古墓问龟:海昏侯墓中的玄武形象探秘

-

大型食肉恐龙:哥斯拉龙 体长5.5米(三叠纪顶级掠食者)

-

明朝三大特务机构都是谁建立的又听命于谁?

-

黄埔四凶介绍 黄埔四凶悲惨结局

-

这个明朝王爷墓,抗战时被日军所毁,后来出土两件元青花价值过亿

-

程万军:明朝三大才子怎一个比一个命苦

-

李渊和杨广表兄弟间皇权争夺 为登上帝位甚至兄弟相残

-

好人模范事迹巡礼⑦道德模范杨东旭:勇救落水老人,彰显党员本色

-

美国科学家实验公开,揭开古代之谜,网友:难怪太监要娶老婆

-

咸丰皇帝爱新觉罗·奕詝生平 揭秘咸丰帝怎么死的

-

胁空鸟龙:非洲小型恐龙(最小0.3米/前肢有力会飞行)

-

原来笛仙的名字许云封,是李白在喝酒的时候取的!

-

李淳风和袁天罡谁更厉害:难以比较(二人占卜各有春秋)

-

女神连嫁给祖孙三人,还为每人都生了孩子,后人却对她无比敬仰

-

《柔福帝姬》txt、pdf、mobi、epub下载

-

【见字如面•1949】十世班禅:人民之康乐可期,国家之复兴有望

-

中国明朝时期,地球发生一场冰河巨灾,历史专家称灾难或将重演

-

十字军东征是怎么回事?宗教性军事运动(持续近200年)

-

淮海战役时,粟裕堪比韩信,这个人则是萧何,功劳更大

-

唐朝灭亡时有多惨烈?

-

重庆掌故|渝北木耳镇插旗山的来历跟关羽有关?

-

小盗龙:已知最小的恐龙之一(长0.56米/辽宁食肉恐龙)