于敏院士一生拒绝的两个“称号”

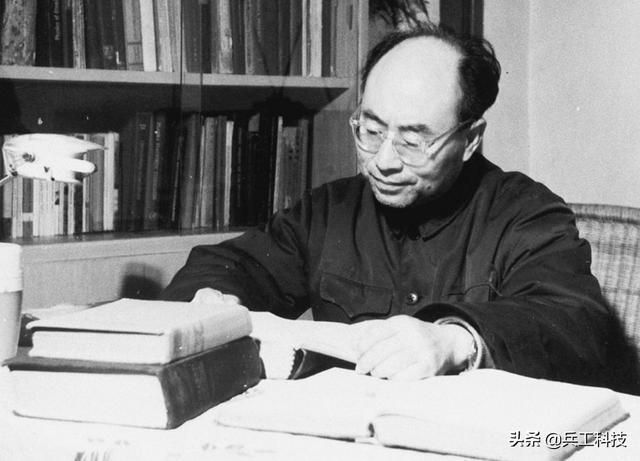

2019年1月16日,我国"两弹一星"功勋奖章、国家最高科技奖获得者于敏院士因病辞世,享年93岁。噩耗传来,举国哀痛不已。

于敏院士多年来一直隐姓埋名,从事氢弹理论探索任务,为我国氢弹试验的成功,为我国科技自主创新能力的提升和国防实力的增强做出了开创性贡献。国家和人民也没有忘记于敏院士的重大功勋,多年来,于敏院士获得的荣誉非常多,包括国家自然科学奖一等奖、两弹一星"功勋奖章"、全国劳动模范"、国家最高科技奖等奖励举不胜举,在逝世前一个月,于敏院士还获得了同志改革先锋称号,并获评"国防科技事业改革发展的重要推动者"。

除了这些官方荣誉称号之外,科学界和民间对他各种荣誉称号也是非常多,对此于敏院士表现的非常坦然和淡薄,他一直在强调,他只是为祖国国防事业贡献了一点微薄的力量。他在公开场合,婉拒了很多这种荣誉称号。

"国产土专家一号"

上世纪50年代,朝永振一郎(后获诺贝尔物理奖)为团长的日本原子核物理和场论方面的学者代表团来华访问,于敏的才华给对方留下了深刻印象。朝永振一郎好奇地询问:"于先生是从国外哪所大学深造的?"于敏幽默地说:"在我这里,除了ABC之外,基本都是国产的。"日本专家由衷赞叹:"你不愧是中国的'土国产专家'一号!""国产土专家一号"并不是一个贬义词,真是情况是,于敏一生没有出过国,在研制核武器的权威物理学家中,他几乎是惟一一个未曾留过学的人,但是这并没有妨碍他站到世界科技的高峰。彭桓武院士曾说到:"于敏的工作完全是靠自己,没有老师,因为国内当时没有人熟悉原子核理论,他是开创性的。

但对于这个称呼,于敏有自己的见解,他说:"'土专家'不足为法。科学需要开放,应该学习西方先进的科学技术。只有在大的学术气氛中,互相启发,才利于人才的成长。现在的环境已有很好的条件了。"

"氢弹之父"

媒体在报道中,大量使用了"氢弹之父"这样的字眼来形容于敏院士对我国两弹事业的重要贡献。本来以于敏院士的成就,这样的尊敬是当之无愧的,可是,于敏院士在生前却不不止一次地对这个称谓表现出厌恶之情,这是为什么呢?

早在1987年五一节前,国务院授予于敏"全国劳动模范"光荣称号,这是于敏隐姓埋名27年后第一次出现在人们面前。有人问他是怎样攻克氢弹原理的,于敏说:"研究氢弹原理的是一批科学工作者,参加设计、实验的人就更多了,要说攻关,是集体攻关,我只是其中一个卒子。"

2014年,于敏获国家最高科学技术奖。当时有记者采访时又提到了"氢弹之父"这样的说法。于老爷子连连拱手说:"拜托你们了,千万不要称我为'氢弹之父',那样我会很难受的。"他还解释说,核武器物理设计的核心问题是辐射流体力学方程组和材料特性方程组的耦合求解问题。在这个核心问题的周围,涉及上百个学科体系,这些学科编织成一张互相交叉的学科网络,几乎每一个关键问题的解决,都需要多个学科的协同。一个国家,要建立如此众多的学科门类,在每一个学科都有相应的人才,需要相当强大的基础国力。突破氢弹原理的辉煌成绩,在于敏先生眼里只是"做了一些有用的工作"。他深情底理"一个人的名字,早晚是要没有的,能把微薄的力量融进祖国的强盛之中,便足以自慰了。

除了'氢弹之父'外,于敏院士对"于敏构型"的提法也不以为然,按照大多数媒体的说法,目前全世界只有两种氢弹构型,美国的T-U构型和中国的于敏构型。但半个多世纪以来,包括于敏院士在内,当年参加两弹研制的领导者和科技人员都称这第一颗氢弹为"1100",却从未有过什么"于敏构型"之类的说法。"1100"指的是当年,中央专委要求,我国第一颗氢弹要实现两个目标:当量要达到和超过100万吨TNT,重量不得超过1吨,简称"1100"。

从这两件事上,就足以说明于敏院士广阔的胸襟和谦虚的态度,"学术如山,性情如水。"于敏不仅以其学术贡献令后辈们高山仰止,更以平和善良的性格赢得了身边人的爱戴。

相关文章

-

一个能打炮,一个能肉搏:纳尔逊靠这两个人打赢特拉法加海战

-

全球第一号赌徒:面积还没有黑龙江大却敢同时和中美开战

-

南京大屠杀在世幸存者约400人 平均年龄80余岁每月享受生活补助

-

古籍中的“北海”,今天的贝加尔湖,真的是清朝割让出去的吗?

-

俄国大文豪深陷赌博不能自拔,输光所有钱后,典当衣物继续赌博

-

鼓乐齐鸣迎“皇帝”叩头百次祭地神

-

2021年度全国十大考古新发现评选活动启动

-

甘肃馆藏精品丨铜燎炉

-

二战军力排名,第九意大利,第一德国,中国第几?

-

三星堆文物将亮相春晚你猜会是哪一件

-

她嫁给托尔斯泰20年,生下13子,年近半百,被托尔斯泰一念头逼疯

-

重庆渣滓洞头号刽子手,害死300多人,藏在农村6年终被识破

-

老照片:洋人帅哥让日本泳装女很羞涩全面侵华上层仍然歌舞升平

-

“三八线”是怎样产生的?

-

飞行员丈夫在二战失踪,妻子苦等70年不嫁,终于发现真相泪崩

-

日本内战后,明治政府为何未对幕府人员斩草除根?

-

《长津湖之水门桥》:“三炸水门桥”,第七穿插连殊死一搏!

-

历史上的今天|德国作曲家舒曼诞辰,被誉为“诗人音乐家”

-

黄河之源头被找到,仅有碗口大小,却为何不能让任何人靠近?

-

与其说它是二战最精良的装甲师,不如说它是凶残的刽子手

-

那个出卖并阻挡钱学森回国的美国人,竟然是钱老曾经的朋友

-

知否原著:明兰巡视黑山庄时为何不查账而是发铜钱给佃户

-

有人说战争烧钱,可美国怎么越打越富?最后还成全球霸主

-

这国比印度还硬!无视制裁警告坚持采购苏-35,直言:绝不放弃

-

《马关条约》是如何掀起列强瓜分狂潮的?

-

军迷必读的德军三大文件:隆美尔战时文件,闪击英雄,失去的胜利

-

印度邀请特朗普作为贵宾出席共和国日庆祝活动 遭到拒绝

-

为什么古代人很重视嫡子?同一个爹,庶子差别就很大吗?

-

女版“褚时健”:丈夫外遇,女儿自杀,53岁判死刑,76岁身家千万