从“好看”到“在看”,微信想做些什么

微信 7.0 问世已经近三个月了,作为随版问世的重磅更新,“看一看”已悄然完成了它的第一轮蜕变。

从“点赞”到“好看”

首先回顾一下背景:微信 7.0 将公众号文章右下角的“点赞”修改成了“好看”按钮,与此同时,将“看一看”分裂成了“好看”和“精选”两部分栏目。“好看”栏目中展示的是微信好友点了“好看”的文章,而原本依靠热度等推送的内容则被划分到了“精选”中。

从事后了解到的部分数据来看,这个修改无疑成功地促进了朋友圈流量的二次转化,给许多中小型公众号带来了巨大的曝光量。

然而,除了流量上的变化,“看一看”的这次改版其实也将一部分隐藏已久的关系链拉了出来。在改版后第三天的体验文章中,杠仔就已经提到,点“好看”这个操作,让许多不发朋友圈的好友们“活”了过来。用户可以通过好友的“好看”,从侧面了解 ta 最新的动态,让关系链的再激活成为可能。

从“好看”到“好看”

大多数人应该都记得“好看”刚问世的样子,点击按钮后会弹出一个小弹窗,用户可以在里面写上自己的想法,接着就可以发布到“好看”栏目了。

这个时候,微信可能是在试图鼓励用户发表自己的观点,但它阻断式的弹窗设计会一定程度的影响转化:一批用户不想写观后感,于是取消了分享;又一批用户觉得点两下很麻烦,于是很少再分享了。

很快,微信拆解了“好看”按钮的功能,保留了其点赞、推流的属性,而将记录想法剥离出来,作为选项放到了页面下方。这次改动之后,“好看”一触即达,而表达欲旺盛的用户也不会在意多出一步的使用路径,同时满足了点赞派和评论派的诉求,一箭双雕。

从“好看”到“在看”

时间来到今天,微信在一天之内先后悄悄完成了三点改动:

- 用户可以在“好看”栏目中,给其他用户点赞了;

- 文章底部的“好看”按钮,更名为“在看”;

- 看一看中的“好看”栏目,更名为“朋友在看”。

那么这三点改动带来了什么呢?

1. 捅破窗户纸,增强好友互动

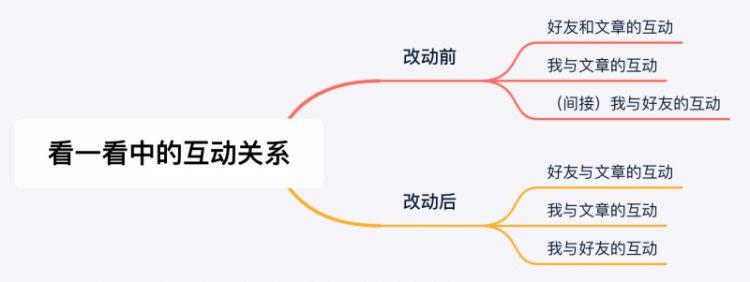

本次改动前,看一看起到的“传话筒”的作用:如果一名用户先“好看”了一篇文章,随后其好友也“好看”了同一篇文章,那么先点赞的用户可以在看一看中收到一条消息,提示其好友也认为该篇文章很赞。

不过,这只实现了好友间的间接互动。在文章中点“好看”是表明自己的态度,但在看一看中点“好看”却包含着不止一种可能:后来者可能只是希望以这篇文章为契机,向先来者发起一次礼貌而不尴尬的问候。

尴尬的是,这种方式比较隐晦,用户之间然隔着一层窗户纸,先来者看不清后来者点赞的目的是什么。这次改动后,微信捅破了这层窗户纸,用户能够更直接的表达自己的感情,更有效的完成好友间的互动。

2. 弱化态度,强调行为

如果给好友点赞是对用户情感表达的强化,那么把“好看”更名为“再看”则是对用户态度的弱化。

在广大网友苦于人设维护的当下,越来越少的人愿意把自己真实的态度置于镁光灯下。微信 7.0 上线后,许多用户以为“好看”只是换了一个名字和UI,并不知道他们的每次点击都已向所有好友完成了曝光。而这些用户了解到这个事实之后,才幡然醒悟大喊不妙:“在朋友圈维护人设已经够累了,难道以后我看文章也要注意人设么?”

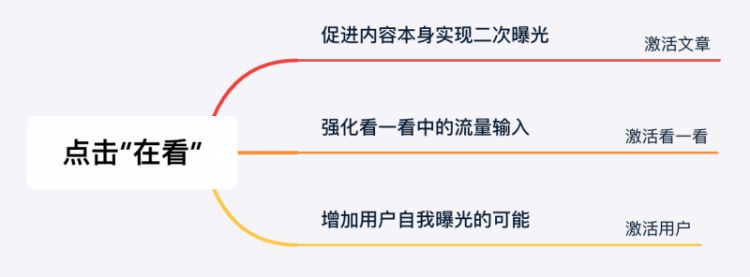

“好看”的更名或许能部分解决这个问题。“在看”弱化了用户的态度,强调的是用户在当下阅读、在读些什么,这能有效地释放用户点击“在看”时的心理压力,提高用户点击的可能性,而这会带来三方面好处:激活文章;激活看一看;激活用户。

3. 表意更明确,暗示更积极

有了前两点变化,“好看”栏目更名为“朋友在看”就是水到渠成的一件事了。更名后,栏目中的内容属性更清晰明确:这些是你的朋友最近在看的内容。

毕竟其他人觉得好看的内容,我不一定也会觉得好看。通过修改栏目的名字,降低用户预期,更好的避免了用户对内容产生心理落差的可能。同时,强调用户之间的关系,积极暗示用户意识到这一点,从而提升用户之间发生联系的可能性。

4. 小结

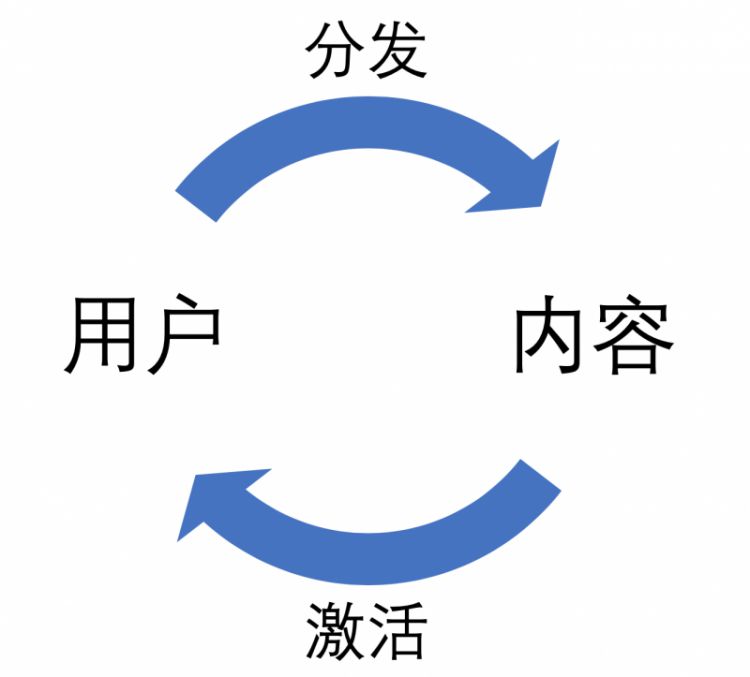

看一看的三点改动,看起来都指向了同一个目标:在看一看中促成关系链的再激活,从而完成关系链的补全和强化。

回到本文的第一节,我们最开始就意识到了“好看”栏目挖掘并曝光了一部分已经弱化的用户关系链。而当下,通过看一看的这三点修改,让这部分关系链有了再激活的可能。微信不止并赋予了用户一定的交互能力,还强调了用户之间的朋友关系以及彼此联系的即时性。

不过话说回来,我点赞了朋友的点赞,其实还是有点别扭。

结论

从“点赞”到“好看”,再从“好看”到“在看”,微信看一看悄然完成了它的第一轮蜕变,初步完成了用户分发内容,内容激活用户的关系闭环。

除了流量的再分配,看一看显然已经承载了微信进一步强化连接的期望,它的下一步进化,让我们拭目以待。

本文由 @杠仔 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

相关文章

-

建筑系学霸放弃德国深造,转战大罩杯文胸设计,要做绝世好Bra

-

TapTap突围华为,超2000万用户社区新长成

-

史上最严政策下,陌生社交领域,探探入不敷出

-

中国有两个“造字”故事,一个在远古传说,一个在虚拟现实

-

未来,统计学很有用

-

西瓜视频拿什么跟B站斗?

-

对比完八家网盘之后,我想说还是QQ好用啊。。。

-

“门外汉”恒大:掀起“地产”造车新运动?

-

企业如何更好地应对和控制网络舆情?

-

百度申请“用于检测恶意代码方法和系统”专利获授权

-

苹果产品定价过高?HomePod正在亏本销售

-

微信读书使用分析:为薅羊毛,我重回微信读书

-

36氪独家|微信朋友圈第三条广告全量开放,商业化变现时隔一年再次提速

-

焦点分析|扎克伯格转向,Facebook将变得越来越像微信

-

“造词者”马云

-

明星公司Workday股价再创新高 企业服务需求迎“井喷”?

-

乡村教师:陪伴,是对故乡的告白

-

锤子科技发布3款产品,比尔盖茨开展厕所革命,8848被判虚假宣传

-

满地黄金东南亚,网文出海新战场

-

氪星晚报|微信称并未监测用户聊天记录;网易起诉抖音侵害作品信息网络传播权;小鹏汽车考虑赴美IPO

-

【钛晨报】支付宝回应年度账单金额过高:增加了投资理财等;腾讯回应手机QQ可显示对方实时电量:隐私不会泄漏

-

双11大促复盘PPT,京东双11店铺复盘怎么做?

-

光明时评:让基层不再望“数”生畏

-

谷歌应用商店出现恶意App:窃取用户加密货币

-

好用的蓝牙耳机有哪些,双12高颜值性能强悍的蓝牙耳机推荐

-

腾讯微视连出爆款背后,是短视频平台的技术+内容创新

-

南商汤北旷视,谁是慕容复,谁又是乔峰?

-

蒋凡被罚但还掌握实权,阿里暂时离不开他

-

英特尔i5-12500H首次曝光:4大核8小核,入门游戏本搭载