朱超龙:扬州出土唐代波斯人李摩呼禄墓志研究

波斯多彩釉面画像 东京国立博物馆 乐艺会资料扬州出土唐代波斯人李摩呼禄墓志研究

朱超龙

(扬州市文物考古研究所 江苏扬州 225100)

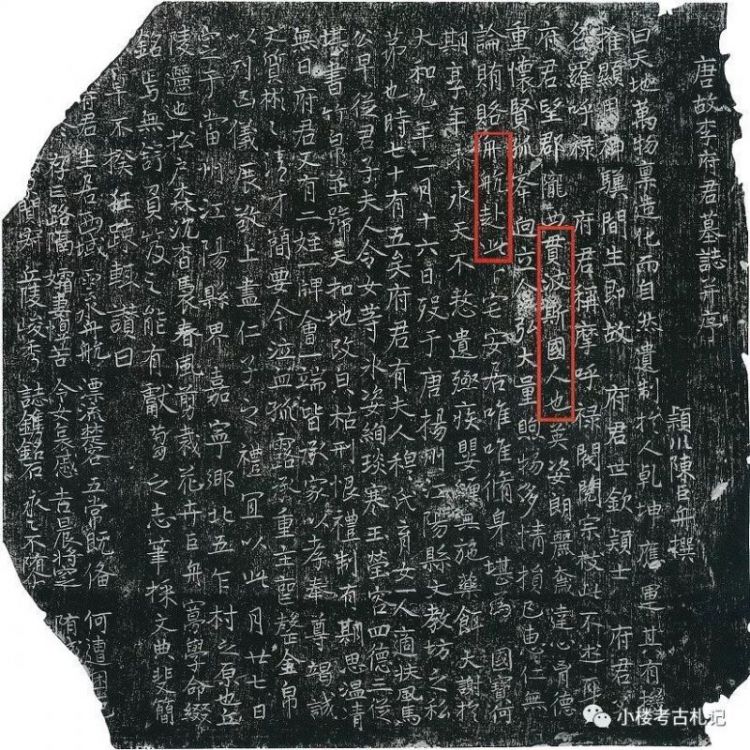

2004年,在江苏扬州市区的普哈丁园南侧凯运天地房地产开发项目工地上出土了一方唐代墓志。墓志呈方形,边长约52厘米,厚约10厘米,志石略有残损,但主体部分保存尚好,其内容由标准的志题、志序和铭辞组成,存23列422字,由文字间隔布列,知其原有442字。由志文可知,墓主人名摩呼禄,是唐代后期沿海上丝绸之路入华的波斯人。

墓志最早于2015年公布[[1]],同年在徐忠文等人主编的《扬州出土唐代长沙窑瓷器研究》一书中公布了清晰的拓片[[2]]。两文对墓志已有初步解读,现撮取志文部分内容,再对其反映的几个问题考补一二。

一、墓志录文

录文主要参考《扬州出土唐代长沙窑瓷器研究》所作考释,再根据墓志拓片略作调整。为便于探讨,兹迻录如次:

唐故李府君墓并序。

颖川陈巨舟撰。

曰天地万物,禀造化而自然,遗制于人,乾坤应运,其有机/推显用,神骥闻生,即故府君。世钦颖士,府君父/名罗呼禄,府君称摩呼禄,阀阅宗枝,此不述耳。/府君望郡陇西,贯波斯国人也。英姿朗丽,奯达心胸,德/重怀贤,孤峰逈立,含弘大量,煦物多情,损己惠仁,无/论贿赂。舟航赴此,卜宅安居,唯唯修身,堪为国宝。何/期享年永永,天不慗遗,殛疾婴缠,无施药饵,大谢于/大和九年二月十六日,殁于唐扬州江阳县文教坊之私/第也,时七十有五矣。府君有夫人穆氏,育女一人,适扶风马/公,早从君子。夫人令女等,冰姿绚琰,寒玉莹容,四德三从,/堪书竹帛,并号天扣地,改㒵枯刑,恨礼制有期,思温清/无日。府君又有二侄,一牌会一端,皆承家以孝,奉尊竭诚,/文质彬彬,清才简要。今泣血孤露,承重主丧,罄金帛/以列凶仪,展敬上尽仁子之礼。宜以此月廿七日,/窆于当州江阳县界嘉宁乡北五乍村之原也。丘/陵逦迆,松户森沉,杳袅春风,剪裁花卉。巨舟寡学,命缀/铭焉,无舒负笈之能,有献蒭之志。笔采文典,斐简/□章,不揆狂踈,辄赞曰:

□□府君,生居西域,云水舟航,漂流楚客,五常既备,何遭困厄。

□□□□,存亡路隔,孀妻惸苦,令女哀慼,吉晨将窆,陏□□□。

□□□□,□□閴寂,丘陵峻秀,志镌铭石,永永不隳,□□□□。

二、“呼禄”

志主名摩呼禄,父名罗呼禄。呼禄一名在史载中还有一例,《闽书》卷七《方域志》载:“会昌中,汰僧,明教在汰中。有呼禄法师者,来入福唐,授侣三山,游方泉郡,卒葬郡北山。”[[3]]呼禄法师为福建摩尼教的开教祖师,因其地位特殊,学界曾就此有过深入的讨论。杨富学《〈乐山堂神记〉与福建摩尼教——霞浦与敦煌吐鲁番等摩尼教文献的比较研究》和《回鹘摩尼僧开教福建补说》二文对诸家意见梳理甚详,兹介绍如下,作为参考。

刘南强考证,呼禄一名应是音译自中古波斯语xrwhxw’n/xro_hxwan_,汉译呼嚧唤[[4]],这一观点得到了普遍认同。林悟殊先生据此认为该法师属于中亚摩尼教团。[[5]]在吐鲁番出土的回鹘文摩尼教寺院文书中,呼嚧唤被译作xtuxan,[6]意为传教士,[7]在摩尼教五个等级中,排在第四级,“阿罗缓”也作“呼嚧唤”,其意为“一切纯善人”。[8]

日本学者森安孝夫则认为,呼禄即回鹘语Uluy,意为“大”,指“[宗教]法师”,呼禄法师为“大法师”之意。[[9]]

杨富学则摒弃旧说,指出呼禄的中古音读作*xuo-luk,是回鹘语Qutluy的音译,意为“吉祥”“幸运”,即唐代文献常见人名“骨咄禄”,石刻资料和敦煌文献中有时也作“骨禄”“骨都”等,由是,开教福建之呼禄,为回鹘摩尼僧[[10]][[11]]。

罗呼禄和摩呼禄为波斯人,也就排除了呼禄法师为回鹘僧人的可能,比较起来,刘南强的考证或更符合实际。但这还不能完全确定摩呼禄家族的宗教信仰,清末在河南洛阳也曾出土一方波斯人的墓志,志主阿罗憾为“波斯国大酋长、右屯卫将军、上柱国、金城郡开国公”,系唐高宗“出使召至来此,即授将军北门右领使”,“又充拂林国诸蕃招慰大使”,地高位崇。阿罗憾或即阿罗缓、呼嚧唤。而参与阿罗憾墓志讨论的学者,包括雨田亨、佐伯好郎、桑原骘藏、张星烺、向达、罗香林、蒲立本、石田干之助、饶宗颐、谢海平、朱谦之、方豪、朱杰勤、姜伯勤和林梅村等先生,都认为阿罗憾是景教徒,[[12]]说明此名并不是摩尼教的专属。所以其含义涉及到回鹘和波斯,又涉及到摩尼教和景教,也涉及到两教之间的影响和时间纵轴上的流变,是一个比较复杂的问题。不过扬州地区在当时确为摩尼教的一大中心,大历六年(771),“回讫请于荆、扬、洪、越等州置大云光明寺,其徒白衣白冠”。[13]唐武宗《赐回鹘可汗书》上也说:“摩尼教天宝以前,中国禁断。自累朝缘回鹘敬信,始许兴行;江淮数镇,皆令阐教。”[14]摩呼禄家族是摩尼教的信众的可能性更大一些。

关于呼禄含义,其名应是源自摩尼教第四等级,表达的或是“纯善之人”的美好寓意。但摩呼禄和罗呼禄本人并不是传教士,墓志刊刻时在“会昌法难”之前,若是这样的身份,在墓志中不会完全不见记录。其家族“舟航赴此”多半是与经商有关,唐代扬州地区是胡商活动的一大中心,史承中留下过很丰富的记载[[15]][[16]],可以参考。

三、由墓志看入华胡人的汉化轨迹

(一)改姓

中古时期的外来移民为了更好的融入华夏生活,往往会将其姓改成更易使汉民族文化接受的姓氏。史料记载和墓志资料有大量这方面的例证,此中又可分成两种情况,一种是以其本国、本族或本部落汉文名为姓氏,这其中以昭武九姓胡人为典型,如粟特人入华后的常见姓氏有安、康、石、曹、米、史、何、穆等,这些姓氏皆源于国号。根据《虞弘墓志》可知,虞弘祖籍鱼国,故虞姓源于鱼国,也是以国为姓的例子[[17]]。另一种,是外来胡人径取汉人传统姓氏,这方面尤以波斯人为多,兹举几例如下:

苏谅及其妻马氏

据陕西西安出土的《唐苏谅妻马氏墓志》志石上半部的中古波斯语之巴列维文可知,苏谅及其妻马氏为信仰袄教的波斯人[[18]][[19]][[20]]。

李苏沙

据《旧唐书》,穆宗长庆四年(824),“波斯商人李苏沙进沉香亭子材”[[21]]。

李珣家族

据清彭遵泗《蜀故》:“梓州李珣有诗名,其先波斯人,事蜀主衍,妹为衍昭仪,亦能词,有‘鸳鸯瓦上忽然声’句。珣秀才预宾贡,国亡不仕,有感慨之音。”[[22]]北宋黄休复《茅亭客话》亦载:“李四郎,名玹,字廷仪,其先波斯人也,随僖宗入蜀,授率府率。兄珣有诗名,预宾贡焉。玹举止文雅,颇有节行,以鬻香药为业,善弈棋,好摄养,以金丹延驻为务。暮年以炉鼎之费,家无余财,唯道书药囊而已。”[[23]]

李素家族

据陕西西安出土《李素墓志》:“公讳素,字文贞,西国波斯人也。”[[24]]

上述几例都属于波斯人径改汉姓,虽然入唐后,在史籍和考古资料中留下名姓的波斯人不多,但从中可以发现他们所改汉姓多为李姓,且大部分是主动改姓,这应与唐时李姓较为尊贵、也较为普遍有关,改姓后更易获得汉人认同。不过《李素墓志》中提到他是被唐王朝“特赐姓李,封陇西郡,因以得姓也”,是少见的特例。

(二)冒袭郡望

《摩呼禄墓志》中还提到其“望郡陇西,贯波斯国人也。”一般来说,中古时期的郡望是指显贵家族世居某地,为当地人所仰望,有标示尊卑等级的意味,所以唐代攀附和伪冒郡望的现象十分常见,甚至成为一时风气。郡望是为了“明厥氏之所从出”,[[25]]一些没有悠久的历史、显赫的家世和优越的文化传统的家族便试图通过伪冒郡望的方式接近和融入官僚阶层的主流,外来胡人对快速融入中土生活有更大需求,所以攀附和伪冒郡望的现象他们当中很常见,而且更易辨识。

这样的例子有很多,以粟特胡人的会稽和建康郡望最值得玩味,作为郡望的会稽和建康实际上位在河西,粟特康姓巧妙的利用了会稽和建康这个地名,不言河西,使人误以为他们是江南高门。[[26]]摩呼禄本贯波斯,李姓是入华后所改,陇西李姓是中古名望,李唐皇族便是以陇西为望,或作“陇西成纪人”[[27]],或作“陇西狄道人”[[28]],摩呼禄著陇西郡望显然是伪冒,其攀附高门的意图是很明显的。

(三)起名

摩呼禄改姓、冒袭郡望及使用墓志的做法都是其汉化的表现,若从时间纵向考虑,再结合其他外来移民墓志资料,从姓名的角度还可以看出入华胡人汉化程度逐渐加深的过程。

入唐的第一代外来移民往往汉化程度不深,多不改汉姓,如洛阳出土的波斯人《阿罗憾墓志》全文未提阿罗憾改汉姓:“君讳阿罗憾,族望波斯国人也”,为“大唐故波斯国大酋长、右屯卫将军、上柱国、金城郡开国公”[[29]]。有些虽改汉姓,但其名还是地道的本国语的音译,如“罗呼禄”和“摩呼禄”即是。

到第二代时开始有改汉姓取汉名的倾向,如摩呼禄的二侄“一牌会一李端”,“牌会”还是有异域的味道,李端则是比较地道的汉名。又如《米继芬墓志》:“公讳继芬,字继芬,其先西域米国人也……祖讳伊西,任本国长史;父讳突骑施;远慕皇化,来于王庭,邀至京师,永通国好。”[[30]]据蔡鸿生考证,他名字中的“芬”是粟特胡名的常用词尾,有“荣幸、运气”之意[[31]],他的长子名“国进”,已是地道的汉名了。

到第三代时,外来胡人取名大多已不见本民族的色彩,正如《安备墓志》:“君种类虽胡,入夏世久,与汉不殊。”[[32]]又如《李素墓志》中提到的李素祖名李益,父名李志,其名已完全汉化,不见任何波斯民族色彩。墓志中虽言及祖父李益“衔自君命,来通国好,承我帝泽,纳充质子,止卫中国,列在戎行”,但据荣新江考证,史书中所见六次波斯遣使记载,并没有李益之名,也不见纳质子的记录,而且天宝时波斯已是阿拉伯帝国的一个省份,不可能有自立的国王遣使,再加上祖父两代人的汉化姓名,据此推断李素家族应当从更早的时期就来到中国了[[33]]。李素与王氏生子景侁与景伏二人,与碑失氏生子景亮、景弘、景文、景度四人,这些名字虽带有宗教信仰色彩,但都是地道的汉名了。

(四)婚姻状况

入华的胡人虽然姓名随世代的变化多有改变,但其婚姻大多还是保持着胡人间的内部通婚。如摩呼禄之妻为穆氏,韩香指出“摩”与“穆”相通[[34]],木鹿一带有穆国,国名在《新唐书》中有载[[35]],所以穆氏以国为姓是有可能的,摩呼禄之妻穆氏应当不是汉人,而是来自中亚木鹿一带的波斯人。《册府元龟》卷九七五载有波斯首领穆沙诺[[36]],也可以为证。另外,《唐苏谅妻马氏墓志》波斯语志文提到:“此乃已故王族,出身苏谅(家族)之左神策骑兵之长的女儿马昔师(Masis),于已故伊嗣俟 (Yazakart)240 年,及唐朝之260、常胜君王崇高之咸通十五年,(波斯阳历)十二月五日建卯之月于廿六(岁)死去。(愿)其(往)地与阿胡拉·马兹达及天使们同在极美好的天堂里祝福。”苏谅及其妻马昔师皆为波斯人,属波斯胡人内部联姻,马昔师是其波斯本名的汉译。

摩呼禄与穆氏之女“适扶风马公”,根据上述入华胡人常见婚姻构成,他们多数还是本族内部联姻,所以摩呼禄之女所适扶风马公多半也是波斯胡人,可能也是沿海上丝绸之路来扬,扶风当系其伪冒的郡望[[37]],二人仍属波斯胡人内部的联姻。

四、总结

《摩呼禄墓志》是南方地区目前发现的唯一一方波斯人墓志,对入华胡人诸多史实有很多细节上的反映。一是对聚讼多年的“呼禄”一名的讨论提供了重要例证,刘南强曾指出呼禄一名应是音译自中古波斯语,汉译“呼嚧唤”,是为摩尼教传教士五个等级中的第四级,意为“一切纯善人”,摩呼禄与罗呼禄二名表达的或是“纯善之人”的美好寓意。呼禄一名有着摩尼教和景教色彩,不过摩呼禄家族更可能是摩尼教的信众,其家族“周航赴此”应与经商有关。另外,摩呼禄家族三代的姓名与婚姻状况为了解外来移民的汉化轨迹也提供了丰富的信息。结合史载和其它波斯人墓志资料,可以发现入华波斯人为了更好的融入中土生活,多径取汉人传统姓氏为姓,尤其改姓李者为多,同时冒袭李姓郡望,摩呼禄家族“周航赴此”,其陇西郡望就是冒袭;从起名的倾向来说,第一代外来移民仅改汉姓,第二代移民开始有起汉名的倾向,到第三代,基本上都是地道的汉名了;入华胡人由于外貌的原因,多保持胡人间的内部通婚,摩呼禄之女所适扶风马公也应是波斯胡人。

[[1]]郑阳,陈德勇.扬州新发现唐代波斯人墓碑意义初探[J].中国穆斯林,2015(3):58—60.

[[2]]徐忠文,徐仁雨,周长源.唐代出土长沙窑瓷器研究[M].北京:文物出版社.2015:26—28.

[[3]]何乔远.闽书:卷七:方域志[M].福州:福建人民出版社.1994:171—172.

[[4]]Samuel N.C.Lieu,“Precept and Practice in Manichaean Monasticism,Journal of Theological Studies”,New Series32,1982:163;ibid,Manichaeism in the Later Roman Empire and MedievalChina:a historical survey,Manchester,1985:89、264;ibid,Manichaeism in Central A sia and China,Leiden-Boston-KSln,1998:86.

[[5]] 林悟殊.摩尼教及其东渐[M].北京:中华书局,1987:124.

[[6]] 耿世民.回鹘文摩尼教寺院文书初探[J].考古学报,1978(4):503.

[[7]] Mary Boyce,A Word.List of Manichaean Middle Persian and Parthian,Leiden,1977:99.

[[8]] Samuel N.C.Lieu,Manichaeism in Central Asia and China,Brill:Leiden-Boston-K6ln,1998:84.

[[9]] MoriyasuTakao.“0n the Uigur čxšapt and the Spreading of Manichaeism intoSouth China”.R.E.Emmerick(ed.).Studia Manichaica.IV.Internatiohaler Kongress zum Manichaismus.Berlin,14 .-18.Juli 1997,Bedin,2000:436.

[[10]]杨富学.《乐山堂神记》与福建摩尼教:霞浦与敦煌吐鲁番等摩尼教文献的比较研究[J].文史,2011(4):135—173.

[[11]]杨富学.回鹘摩尼僧开教福建补说[J].西域研究,2013(4):109—110.(后收入氏著《西域敦煌宗教论稿续编》,兰州:甘肃教育出版社,2015年。)

[[12]] 马小鹤.唐代波斯国大酋长阿罗憾墓志考[M]//荣新江,李孝聪.中外关系史:新史料与新问题.北京:中国社会科学出版社,2004:99—100.

[[13]] 志磐.佛祖统纪:卷四一:法运通塞志第十七之八[M]//大正藏:49:2035.昭和二年八月:378.

[[14]] 李德裕著,傅璇琮、周建圆校笺.李德裕文集校笺:卷五[M].石家庄:河北教育出版社,2000:67.

[[15]]李文才.《太平广记》所见唐代胡商:以扬州为中心[J].扬州文化研究论丛,2015(2):77—89.

[[16]]苏保华,王椰林.从《太平广记》看唐代扬州的胡人活动[J].武汉大学学报(人文科学版),2012(4):69—73..

[[17]]张庆捷.虞弘墓志中的几个问题[J].文物,2001(1):102—108.

[[18]]陕西省文物管理委员会.西安发现晚唐祆教徒的汉、婆罗钵文合壁墓志:唐苏谅妻马氏墓志[J].考古,1964(9):458—461.

[[19]] 伊藤义教.西安出土汉婆合壁婆文语言学的试释[J].考古学报,1964(2):195—202

[[20]] 刘迎胜.唐苏谅妻马氏汉巴列维文墓志再研究[J].考古学报,1990(3):295—305.

[[21]]刘昫,等.旧唐书:卷一七上:敬宗本纪[M].北京:中华书局,1975:512.

[[22]]彭遵泗.蜀故:卷一七“著作”条[M]//《四库未收书辑刊》委员会.四库未收书辑刊:第一辑第27册.北京:北京出版社,2000:684.

[[23]]黄休复.茅亭客话:卷二“李四郎”条[M]//永瑢,纪昀等.文渊阁四库全书第1035册.台北:商务印书馆,1986:887.

[[24]]周绍良.唐代墓志汇编:下[M].上海:上海古籍出版社,1992:2039—2040:2072—2073.

[[25]] 岑仲勉.唐史余渖[M].北京:中华书局,2004:229.

[[26]]冯培红.河西走廊上的会稽与建康[M]//冻国栋,李天石.“唐代江南社会”国际学术研究会暨中国唐史学会第十一届年会第二次会议论文集.南京:江苏人民出版社,2015:276.

[[27]]欧阳修,等.新唐书:卷一:高祖纪.[M].北京:中华书局,1975:1.

[[28]]刘昫,等.旧唐书:卷一:高祖纪.[M].北京:中华书局,1975:1.

[[29]]林梅村.洛阳出土唐代犹太侨民阿罗憾墓志跋[J]//林梅村.西域文明:考古、民族、语言和宗教新论.北京:东方出版社,1995:95—96.

[[30]] 阎文儒.唐米继芬墓志考释[J].西北民族研究,1989(2):154—160.

[[31]]蔡鸿生.唐代九姓胡与突厥文化[J].北京:中华书局,1998:39—40.

[[32]]葛承雍.祆教圣火艺术的新发现:隋代安备墓文物初探[J].美术研究.2009年(3):14.

[[33]]荣新江.一个入仕唐朝的波斯景教家族[J]//叶奕良.伊朗学在中国论文集:第二集.北京:北京大学出版社,1998:84.

[[34]]韩香.唐朝境内的波斯人及其活动[J].中国边疆学:第五辑.2016:158.

[[35]]欧阳修,等.新唐书:卷一百:裴矩传[M].北京:中华书局.1975:3932。

[[36]]王钦若,等.册府元龟:卷九七五:外臣部:“褒异第三”条[M].北京:中华书局.1960:11450、11453 .

[[37]]唐长孺先生曾指出,“南北朝隋唐称某郡某人往往指这一姓族的郡望而非本贯”。唐长孺.跋唐天宝七载封北岳恒山安天王铭[J]//唐长孺.山居存稿.北京:中华书局.1989:285.

图文由作者提供

陈大葱《以物证史:佛传汉地始于巴蜀》

欢迎转发。欢迎关注订阅。 微信公众号转载请联系后台。

相关文章

-

古代西方文明和中国差距有多大?看看双方处理排泄物的手段就懂了

-

宋襄公为何被成为春秋五霸之一?宋襄公最后成为了霸主?

-

古时春运慢悠悠

-

揭秘古代剖腹产 与现代差别甚大

-

朱元璋早年受贪官之苦,当了皇帝恨贪官,治贪手段令人毛骨悚然

-

史上最惨的公主,被自己的父亲凌迟3000多刀而亡?

-

德军俘获苏军一名上尉,得知身份后大做文章,斯大林:痴心妄想

-

古代徽商精神对当代中国红十字精神传承的启示作用(一)

-

主导中国历史格局的两条分界线

-

鲸的始祖:始祖鲸,没有呼吸孔(体长可达21米)

-

古代战争中,为什么不敢轻易斩杀敌军派来的“使者”

-

我们看到的古代史料是如何撰写及流传的?

-

超巨型植食恐龙:加尔瓦龙 体长可达22米(生于侏罗纪)

-

诸城龙:世界最大的鸭嘴龙属种恐龙(16.6米/中国山东)

-

又见野王纻器(薪火相传)

-

打开中美大门第一人,却因拒绝“批邓”遭排挤,在周总理逝世时大骂江青,这个安徽人让我们钦佩

-

让文明之花开遍齐鲁大地—山东省新时代文明实践中心建设成果追踪

-

【仲宫·学习党史】党史百年·天天读——12月26日

-

国宝四羊方尊迷踪记,河北广宗跳出来说那是他们的,湖南方很生气

-

周恩来如何看待死亡:了却生前事超然返本真

-

西雅茨龙:目前第七大肉食恐龙(长12.8米/比霸王龙还强)

-

古代对儿童与老人的特殊保护:7岁以下80岁以上,虽有罪不加刑!

-

新剧指南|《人民的选择》《烽烟尽处》开机

-

一场战斗打下来能缴获日军多少东西?看看这几场战役就知道

-

巨型梁龙超科:伊斯的利亚龙 体长20米(堪比火车车厢长)

-

秦始皇修建万里长城的目的 长城竟是用来

-

中国有四个“狠”人,被称“三武一宗”,差点就将佛教彻底消灭了

-

四大美女个个皆有生理缺陷,杨贵妃的缺陷最可怕,普通人受不了

-

【风展红旗如画】为了85年前湘江那场血战,他们不远千里来到三明!