孟姜女哭长城是真的吗,孟姜女真的哭倒长城了吗?

撕心裂肺的爱情和相濡以沫的爱情一样,往往都具有穿透人心的力量。

历史上既有梁鸿妻子的“举案齐眉”和张敞为妻子“画眉”般平淡而幸福的爱情生活;也有纣王与妲己、周幽王与褒姒这样的骄奢隐逸;更有梁祝化蝶的凄美动人、牛郎织女的鹊桥相会,还有司马相如和卓文君凤凰合鸣等经典爱情故事。

人们常常说起“中国民间四大爱情故事”,这些故事具有很强的感染力,是人们常说常新的话题。

所谓民间四大爱情故事,指的是董永和七仙女的天仙配(一说是牛郎织女)、白素贞与许仙的白蛇传、梁山伯与祝英台化蝶双飞,以及孟姜女哭倒长城等四个神话传说。

为了表达对美好情感的追求,让有情人终成眷属,人们想象出了仙女、蛇妖和化蝶的故事。那么,孟姜女哭长城是真的吗,一个弱不禁风的女子真的能够哭倒长城吗?

相传秦始皇帝下令修建长城,因为工程浩大,从全国征召了无数老百姓。而孟姜女的丈夫范喜良便在被征发之列,他辞别妻子,前往北方边境,这一去便了无音讯。孟姜女心中思念、担忧、着急,久之如坐针毡。

从前柔美的爱情变成了一道冰冷的绳索,孟姜女的心被捆绑起来。她赶制了几件厚衣裳,孤身一人前去寻夫。

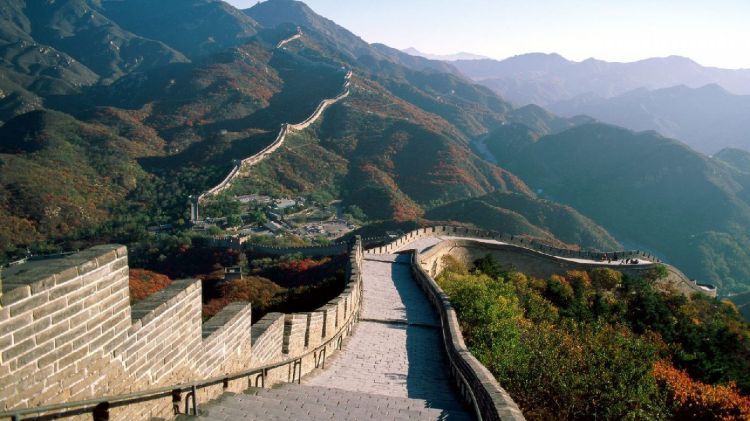

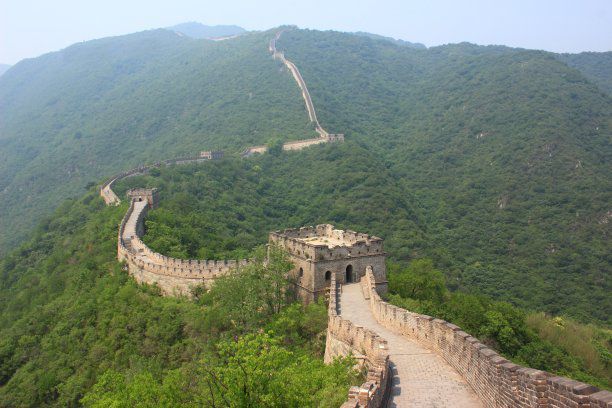

长城犹如铜墙铁壁,矗立在北地。一个弱小的女子,带着忐忑不安的心来了。等待她的应该是久别重逢后的执手相望和泪水连连。然而,他没有找到丈夫的身影,范喜良早因劳累和饥饿死了。

期待重逢时的热血瞬间化成潸然热泪。孟姜女失声痛哭。她的哭声惊断飞雁,惊倒长城。长城突然崩裂,葬身于修筑工程中的百姓尸骨全部显露了出来。

山河无语,长城哽咽,一个弱女子惊天动地。

人们口口相传,孟姜女哭长城的故事产生了很多版本。

普遍的说法是,孟姜女的哭声引来了秦始皇的注意。秦始皇一看,她长得漂亮动人,动了将其纳入后宫的心思。

然而,孟姜女提出要先安葬丈夫范喜良,然后让自己到海边游玩。为了得到孟姜女,秦始皇果断答应。可是,在安葬好丈夫之后,借口来海边游玩的孟姜女却纵身跳入大海之中,沉入水底。范喜良成为孟姜女的全部,成为她走不出去的梦。

用哭声震撼天地,将长城哭倒的剧情显然不符合常识。秦始皇骄奢无度,后宫佳丽无数,让人心里很是不爽,后人显然借孟姜女哭长城来丑化他。

传说历史上有孟姜女的原型,那就是《左传》中齐国将领杞梁之妻。

《左传》中,杞梁为国捐躯之后,齐侯只在城外祭奠,“杞梁妻”守着丈夫的棺材,在城外哭泣数日,表示了自己的不满和哀思。无奈之下,齐侯亲自到他的家中祭祀。到了汉朝,刘向在《说苑》中将故事发展为:“昔华周、杞梁战而死,其妻悲之,向城而哭,隅为之崩,城为之厄。”好家伙,哭声居然震塌的城池。

东汉末年,曹植在《黄初六年令》慨叹:“杞妻哭梁,山为之崩”。

可见,早在汉代,就已经有了妻子因为哀悼丈夫而将城墙、大山哭到崩裂的传说了。

到了唐代末年,贯休写有一首《杞梁妻》。在其中,他将杞梁妻放到了秦始皇的年代,并让她哭倒的对象变成长城。

此后,人们渐渐将“杞梁”讹传为了“喜良”,而杞梁妻也变成了孟姜女。明代又修筑长城,老百姓很是不满,人们便借用孟姜女哭长城讽喻明朝皇帝。

孟姜女哭长城一事显然子虚乌有,通过这个故事,人们感叹孟姜女对爱情的忠贞,慨叹秦始皇残忍的苛政。

爱情的魅力就在于撕心裂肺,在于刻骨铭心,在于梦里寻他千百度。所以,孟姜女哭长城的故事让人津津乐道。

相关文章

-

栉龙:大型食草恐龙(长12米体重9吨/以吼声震慑敌人)

-

中国史观发展概况

-

一个外国人拍摄的北洋时代,国门已经打开,百姓依然贫穷

-

古装剧里杀人如杀鸡,难道在古代杀人就没人管吗?

-

康有为妻妾成群 为何力挺一夫一妻制

-

靠曹操女儿保命的亡国之君,行医办学,死后仍有帝王葬礼

-

这个传奇女子,她的4个儿子都做了皇帝,自己身兼2国太后

-

东汉才发明了造纸术,为何战国时就出现了“纸上谈兵”的典故呢?

-

程万军:明朝三大才子怎一个比一个命苦

-

王羲之与儿子王献之,名字中都有之字,难道不要避讳吗?原来如此

-

庄重:淮海战役日记摘抄

-

民国军阀们的军备竞赛 “土匪”也搞军备竞赛

-

“笑出内伤”的穿帮镜头,太监吃沙琪玛忍了,皇帝叫外卖汉堡亮了!

-

历史上最有魅力的女人万贵妃

-

工人运动先驱——林祥谦

-

积累|脱贫攻坚讲话中的30必背金句和10大案例!

-

新帝上位之后,前朝的妃子一般会如何处置?

-

【先生·马相伯】为叫醒中国 自称是“叫了一百年的狗”

-

盘点历史上武则天的一系列谜团与冤案

-

看完电影《血战台儿庄》蒋经国流泪了:没往我父亲脸上抹黑…

-

《寻访老英雄》纪录片被山东省档案馆收藏

-

为什么有人说,如果没有清朝领土贡献,中国今天就只有明末大小?

-

为什么只有秦岭敢称中华龙脉?

-

哈尔滨市民彭喜才:近万双鞋,记录数百年历史

-

台儿庄大捷恩来同志曾经起了作用

-

周恩来为何婉辞第一门亲事?最终选择邓颖超

-

樽中月影,才是他的故乡

-

狂热且专业的音乐爱好者:钱学森早年的一封“美国通信”

-

司马迁的纪传体《史记》