考场出来先别急着哭,告诉你们什么才是真正的地狱级考试

跨过诸多艰难险阻,万众瞩目的2020高考终于拉开了帷幕。高考一提到这个词,无论是否经历过大部分人的第一个反应都是太不容易了。要是再细问下去追究一个原因,大概就是数十年光阴换这一考,光是听听就不容易,“十年寒窗苦”也不过如此了吧。但是你真的了解什么是“十年寒窗苦”吗?要我说难还是古人更难啊!

政治因素

众所周知科举制指的并非单独一场考试,而是整个考试体系,大致分为童试、院试、乡试、会试以及那个传说中高中就可以走上人生巅峰的殿试。且先不谈别的,受封建社会的影响人是分阶级的,就像孔子说的:“君君,臣臣,父父,子子。”封建王朝的这些条条框框早就给人们安排的明明白白,很明确的告诉了你什么人就要做什么事,不要逾越。因此科举考试表面上是面向所有人的选拔,不过是统治者用来笼络人心的说辞罢了

经济因素

再者封建社会生产力水平低下,读书总要学习的吧,别妄想封建王朝会给你搞什么社会基础设施建设,很多平民出身的人买本书的钱都拿不出,更何谈应试?凿壁偷光的故事大家都不陌生吧,作为穷苦人家出身的匡衡,学习只能蹭课听,书是先生借给他的,甚至家里都买不起蜡烛供他读书用。我不否认存在文学的夸张修辞,但这则小故事的确可以明白的反映出古时候寒门想出一个“贵子”是有多难。

考试过程难上加难

不要妄想殿试、会试,单单是一个乡试,多少学者为了中举而蹉跎一生。平民出身单单是中个举人,都要街坊四邻、十里八乡纷纷前来道贺,在往上考怕是大多人都只是有心无力了。能够中举这或许都是自身心性坚韧,加之家中条件并非到了贫寒境地的人才有的机会,多少人过了童试之后在院试一关就这样考白了少年头。

每每听到个关于科举的故事,动不动就是少年考学,中年入士,更有甚者花甲之年才有机会进京面圣。一考就是一辈子的故事太多,让人不禁怀疑科举考试真的有那么难吗?其实题目难只是一方面,另一方面就是科举制考试的时间间隔太久。不像现在的高考一年一度,就算偶尔有突发状况会迟到那么一会,但却不会缺席。

考试周期

科举制的考试时间却不太一样,这里以明清科举考试举行时间为例。院试作为最基础的考试每三年举行二次,不过好在只在各省学府举办。

- 乡试

从乡试开启就要开启进京赶考的模式了,明清时期乡试的时间是子、卯、午、酉这些年份的八月举行,正是桂花飘香的时节,因此乡试又称桂榜。算一算时间每隔两年举办一次,这次落榜了下次再来可就是三年后了,这就难怪有些学者三番两次的落榜后,中举后已经过了而立之年。

- 会试

会试的时间可以以乡试的时间作为参考,分别是乡试次年的三月举行,正值杏花烂漫的时节,因此浪漫的古人又给会试取名为杏榜。浪漫归浪漫,但现实还是很残酷的,同样会试落榜下次再来就是三年后了,三年说长不长说短不短,但多来几次谁也受不了。

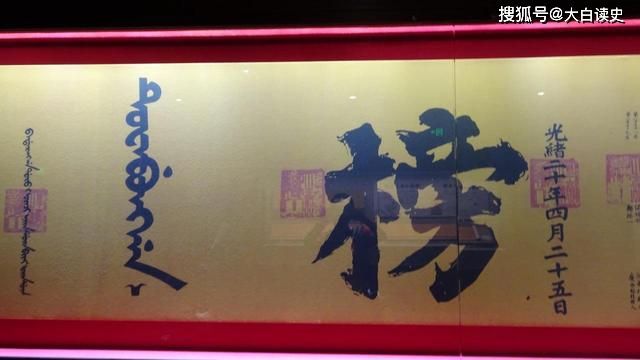

- 殿试

殿试的时间定在会试同年的四月,这个别称就很显而易见了,状元及第,金榜题名,一个万千考生都希望可以发生在自己身上的事。殿试看起来跟会试时间安排的很近,但细一琢磨,落榜之后这就又是三年

光是算算时间如果你生在古代,除非你是天生的神童,满腹的文韬武略,诗词经文,所有考试都能一次全过,那最少也要四年的时间。但历史从来没有如果,先人早就用无数案证明了科举制的残酷。

科举考试的内容

光看时间单单只能是侧面的说明科举制很磨人,并不能让人直观的感受到科举制考试到底有多难。有人会说我们的高考也很难啊,史地政、理化生、语数英,这么多科目这还不够难吗?难度肯定是有的,但与科举制相比还真是小巫见大巫了。科举制的考试题目光是看看就很让人头大,这里以唐代文试科目为例。

- 墨义

首先是墨义,即考生根据考官提问的经文内容,答出该句经文的前人注疏或者根据要求答出上下文。简单的讲就是翻译题,非要明确点去理解这类题跟现在的名词解释比较相近。当然古文翻译这种类型的题在现在依旧很常见,所以这只是对考生基础知识的一个考核。

- 贴经

贴经光是看字面就很好猜出这科考试的内容,就是现在的填空题嘛,依旧是考察学生的基础知识,看看这些年书背的怎么样。

- 策问

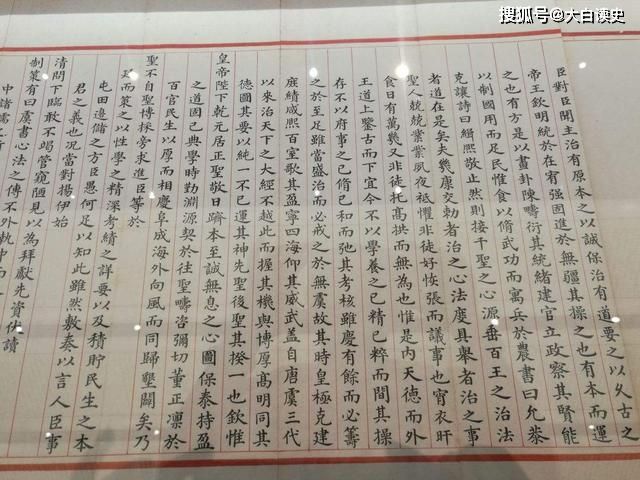

策问一般要求结合实事自由策文,目的在于考察学生的思辨能力,是否能够活学活用真正拥有治国之策,基础知识学扎实了,但你要是个只会读书的书呆子,那朝廷也是不要的。

- 诗赋

诗赋这个科目一下子就将高度提升了好几个档次,诗赋即指一诗一赋各写一篇,全凭在考场的现场发挥,学者的斤两一下子就都能拎得清了。

- 杂文

杂文类是指诗、赋、箴、铭、表、赞这些内容,并非全写不同时期要求的考试内容各不相同,这类题目相比较墨义与贴经更加灵活新颖,还能更好的考察学生的文学修养、艺术审美等。这在当时十分具有特色。

一直以来我国古代学者都被塑造成一种死板的书呆子形象,总是让人误会只要书背的足够多,我穿越回去那我也可以金榜题名。其实不然,很显然科举考试选拔的并非是那些只会背书的书呆子,而是选出一些真正有真才实学,雄才大略的有志之士。更何况还有武状元一说,历史上文武双全的名士也是数不胜数。

考试时间长

暂且放下科目不说,现在高考一般是考两天平均每科大概要考三个小时,其它考试也大多相同。科举制乡试开始一个科目就要考上三天三夜,还是三科联考,这期间不得随意出入考场。考试期间考生吃住拉撒可是全程要在考场内进行。说道这可能有人要问了,考生吃喝拉撒都在考场里那考场得是什么样的呢?

考场布局

古时乡试的考场大多是选一个封闭的大院子,除了考官住在贡院的两头房子办公,其它都是一排排的号舍,无门也无窗,每个格子之间用木板或者搭砌墙壁将考生隔开,考试期间考生就算是困了,也只能是在桌子应付过去。

想想平时考试时考场里的凝重气氛,光是在里面呆上两三个小时都感觉内心十分压抑,更何况是在这种氛围下呆上三天三夜,就这样在身心俱疲的状态下,还要去认真的完成自己的试卷。这时回过头再看看高考,科举制简直是堪比地狱级的考试了。

即使科举考试再严酷,但不能否认它的的确确为社会的发展引进了大量优秀的人才,这在历史上是极具进步意义的。虽然发展到后期科举制逐渐变了味,类似八股取士完全禁锢了人们的思想,使人民沦为巩固封建王朝统治的工具,但这一切都已成为了历史,我们能做的唯有“以史为鉴”。

科举制早已远去,但高考却是现在进行时,我们在感慨科举制残酷严苛的同时,更要好好把握现下的机会。每个人的青春都只有一次,就像历史一样不会重来。希望此时正在考试的考生们都可以珍惜青春,把握当下,在千军万马中勇往直前,待到发榜时也能够像孟郊一样畅快的吟出一句“乘风得意马蹄疾”。

喜欢历史小知识,记得关注小编。

相关文章

-

他是最年轻的开国上将,22岁就担任纵队司令,岳父是陈赓大将

-

“尚德胶州”成为城市最亮底色

-

古代中国的女子为什么要裹脚?这里告诉你答案

-

儒家学说为何在战国时代行不通,却被汉朝尊崇?利益观和天下共治

-

【为了民族复兴·英雄烈士谱】广东省第一位女共产党员——高恬波

-

揭密太平天国三千女兵为洪秀全自焚而亡内幕

-

毛主席在十九岁时写了一篇作文,令国文老师赞叹不已

-

专家在罗布泊找到惊人线索,山海经记载并非神话传说,而是真的

-

十大谋略书籍有哪些 哪些书籍可以教人学习谋略

-

单爪龙:蒙古小型肉食恐龙(长1米/形似鸟类)

-

中国历史上十大诗人

-

唐僧的舍利子现在究竟供奉在哪里?645年2月25日玄奘学成归国

-

历史上真的有熹妃这个人吗?她又扮演着什么角色

-

隋唐十八条好汉闪现的后人:单雄信儿子单天常,伍云召儿子伍登

-

宋仁宗无子的真实原因 宋仁宗孩子为什么死了那么多

-

魏忠贤之死:崇祯煤山自尽前为何厚葬魏忠贤?

-

愿将腰下剑直为斩楼兰出自李白哪首诗?塞下曲六首·其一

-

从贾政身上学做一个好父亲:别让孩子生活在自己的权威之下

-

伟人故里-红色旅游经典故事汇丨《寻找红军邱显达》

-

古代有些宫女为什么害怕被皇帝宠幸?得宠后,下场有多惨?

-

想要征服一个男人,从做一个“坏”女人开始,原因很简单

-

男子也爱美:古人是如何成为时尚达人?

-

汉唐王朝能击败游牧骑兵,为何到了宋明时期,反被人吊打?

-

埃及法老和公主的关系,既是夫妻也是姐弟(贵圈很乱)

-

世界最早的文明:美索不达米亚文明,楔形文字的创造者

-

曹丕为什么英年早逝?他的死亡原因是什么

-

亚历山大帝国之后是什么帝国 亚历山大帝国为什么分解

-

徐向前手下双雄并立的两员虎将,为何一个成大将,另一个只是中将

-

彰善纠过:传统士人的批评与自我批评!