古代驾车撞死人怎么办?最严重的就是杀人偿命,还有流放、充军

我们伟大的祖国是一个陆疆广大、河湖众多、海域辽阔的国家,有着发展水陆交通的优越条件。所以,中国交通就有着悠久丰富的历史,自国家出现以来,就受到历朝历代的重视。交错纵横的道路、姿态各异的桥梁、功能多样的馆驿、各具特色的舟车… …

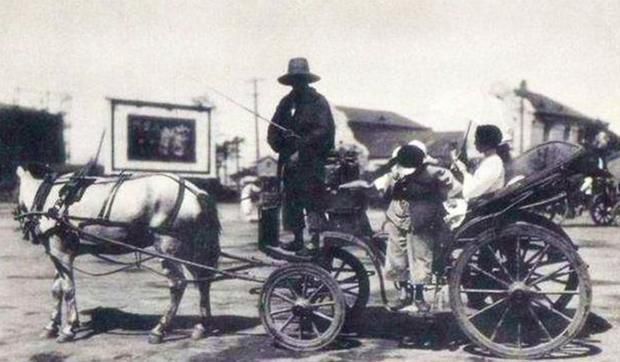

这些都展示了中国古代交通的风采,在这里,我们再来列举一下古代的交通工具:

骡车,用骡子驾辕的一种车。骡驮轿,是用两头骡子驾驮的一种轿。驴车,是由驴拉的车。牛车,过去北京的牛车主要是慈善机构育婴堂用以捡拾婴尸的。羊车,这是少数人家特地制造的一种小型轻便的敞车,由一头山羊驾车。骑驴,驴是既易饲养又较驯服耐力的牲畜。骆驼,具有温顺、吃苦、耐劳的天性,用来驮运货物,胜过驴骡。手推车,是一种独轮车。

唐朝时期的首都长安,算是当时全球最繁荣的城市,常驻人口超过百万。人多,马车自然不少,为了保障老百姓的安全,减少车祸事故的发生。为此,朝廷不遗余力地进行交通管制,并且,多次修订关于交通肇事的相关法律。

根据《唐律》记载,在长安城的闹市区以及居民区,但凡超速骑马或超速驾车者,一经查证事主一律受鞭刑五十。当时,执行鞭刑用得并不是鞭子,而是藤条或竹杖。起初,鞭刑打的是犯人的脊背,因为,脊椎是人体经络汇聚的地方,所以,唐初官府在执行鞭刑时经常将犯人打成瘫痪。后来,李世民大发慈悲,将鞭刑改成打屁股,这才使犯人免受瘫痪之忧。

那么,如果在违反了上述禁令的同时,撞死或撞伤行人又该如何处理呢?

《唐律》又规定:倘若在驾车经过闹市或居民区时酿成大祸,伤及无辜,那么,事主将会被判处斗杀罪减等处置。古代法律有一个特点,那就是“杀人偿命”,既然是按照斗杀罪减等处理,犯人通常会被判流放,发配边疆充军。

虽说,朝廷对于交通肇事案的量刑非常重,但是,通常在衡量交通肇事案时还会进行一番量化处理。量化的准则就是唐朝法律最人性化的地方了,上面两条针对的是没有任何公私缘故的情况。如果事主因为以下原因造成交通肇事,官府通常会宽大处理或将事主无罪释放:

传递公文、颁布诏书、急病送医、抓捕逃犯。不过,事主虽可免于死罪,但是,仍少不了一笔不菲的罚金,毕竟,事主撞死了人,赔偿是少不了的。如果,事主是因为私人恩怨纵马伤人,那么,就属于故意杀人了,这种行为与斗杀罪同等论处,肇事者难逃一死。

到了清朝,官府对于交通肇事案的处理方式又有了很大不同。清朝的交通环境虽然比唐朝好了不少,但是,路况仍然很糟糕,大部分官道仍崎岖不平,更别说乡间的羊肠小道了。每逢雨雪天气,道路往往会泥泞不堪,马车往往会在道路上打滑,发生事故。

为了让驾车人放慢速度,尽可能减少雨雪天气出现的交通事故,清廷制定了一套专门针对雨雪天气的交通法。《大清例律》规定:若因为天气原因撞伤行人,需要全额赔付伤者医药费。除此之外,还需将马匹、马车赔给伤者作为补偿。如果因天气原因撞死行人,那么,事主将会被判处廷杖一百、入狱三年,除此之外,肇事者还需全额赔付死者的丧葬费,并将坐骑充公。

雨雪天气行车不便,所以,清朝的驾车人也会跟现在的出租车司机一样酌情涨价。嘉庆时期,有个文士去沧州旅游,正赶上雨雪天气,所以被驾车人狠狠坑了一笔。原本在沧州雇佣一辆驴车,每天只需四百个铜钱,可因为天气恶劣,车夫管该文人要了八百铜钱。事后该文人感慨道:“雇驴冲雪非容易,日费青钱八百文”。

虽说,这个文人多付了一倍的车钱,但是,他仍是幸运的,起码他租到了驴车。每逢雨雪天气,马车就会变得非常抢手,车夫的生意非常好,大多数情况下老百姓就算拿出钱也“打不到车”。

民国以前的封建王朝通常都实行“左侧通行”,这项交通规则始于东周。东周时期,主人在迎接宾客时,往往会站在道路的左边等候,是为“左迎”。

为什么站在左边而不是右边呢?

就是因为古人习惯左侧通行,当宾客靠着道路左侧缓缓驶来,从宾客的视角来看主人刚好在右侧。宾主二人相遇时,两人分别处在道路两侧,中间留下一块空地,两人既有充足的空间行礼作揖,又给其他过路的行人留下行走的空间,不会因为宾主寒暄耽误交通。

清朝末年,朝廷的洋务运动进行得热火朝天,学着外国人在各地成立巡警部。为了效仿国外的交通法,清廷聘请了一批熟悉欧洲交通法律的洋人,督促国民将沿用了两千年的左侧通行变成右侧通行。新政推行之初,肯定会有许多司机不遵守规则,肆意妄为,所以就,出现了这样的场景:“靠右边行分两旁,章程订立本周详。马车自有通融法,飞走中间亦不妨。”

之后,随着后来国民政府颁布了《国道交通规则》,沿袭了两千年的左侧通行制逐渐消失,人们习惯了右侧通行,并且,将这一习惯沿用至今。

参考资料:

【《唐律》、《大清例律》、《国道交通规则》】

相关文章

-

明初巨富沈万三迅速崛起千古谜案

-

详细图解古籍版本作伪的手段

-

南宁龙:广西巨型食草恐龙(长13米/距今1亿年前)

-

六国为什么打不过秦国 六国联合能否打败秦国

-

火盗龙:欧洲小型驰龙科恐龙(仅2.5米长/长有镰刀爪)

-

【周末读史】毛泽东:酷爱读书 既读好书又读“无字之书”

-

上将潘凤是什么梗?最早出自三国演义闻酒斩华雄

-

“宠妾灭妻”在古代可能吗?

-

博物馆“假”到让人捧腹的4件文物,别笑,还真是古人设计出来的

-

三国赵云现在有没有后人 关于赵云后代的传说有哪些

-

大明宣德炉真品图片和鉴定方法

-

30岁继位的千古一帝,订立二十四节气,开创上古第一个太平盛世

-

“诰”、“敕”、“旨”这些皇帝专用语都是什么意思

-

黄埔三杰人生结局 历史档案解密

-

86版西游记拍摄时,孙悟空偷吃蟠桃为何只啃一口?原因让人感动

-

上甘岭战役孤胆英雄,接受采访时说道:我不是英雄,我的班长才是

-

面对比人还高的长枪,古代步兵究竟怎样使用,才能快速击退敌人?

-

哪个朝代把皇宫迁到北京?为何千里迢迢迁移皇宫

-

古代打仗都用什么武器?“十八般兵器”那只是传说

-

帝挚青阳氏政权的前三任帝

-

汉朝四百年基础 西汉初年文景之治

-

中国汉地佛教史上的四次法难,四位有为皇帝为何要执意打击佛教?

-

《史记》中揭露人性本质的10句话,不得不服!

-

孟尝君去世后,真的断子绝孙了吗?似乎并没有!真相是什么?

-

虐龙:北美大型暴龙类(长9米/牙齿多达64颗)

-

似鹈鹕龙:西班牙小型恐龙(长2米/牙齿多达220多颗)

-

陆姓起名:紫收岷岭芋,白种陆池莲

-

“上有天堂,下有苏杭”从什么时候开始“苏杭”并称齐名的

-

鹦鹉嘴龙:亚洲小型食草恐龙(长2米/距今9750万年前)