《大明律》为何在日本、朝鲜影响深远?

本文作者为季我努学社青年会会员郁花。

《大明律》是明太祖朱元璋亲自主持制定的有明一代的法律大典,从草创至最终完成前后历经三十余年。在中国王朝社会中,《大明律》的修订完成具有里程碑式的意义。然而,值得令人注意的是,《大明律》的影响并不仅仅限于中国,同一时期,东亚的日本、朝鲜受其影响颇大,这是为什么呢?

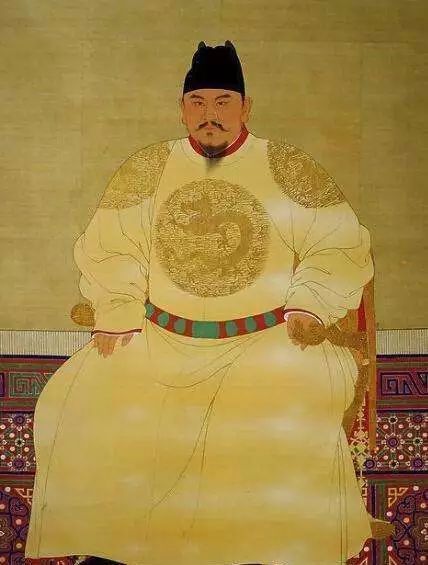

朱元璋

在解答《大明律》在日本、朝鲜的影响为何如此之大这一问题之前,有必要了解一下这部法典在两国究竟造成了怎样的影响。

《大明律》对日本的影响,主要体现在两个方面。首先,《大明律》在日本受到了一批权臣的推崇,以江户时代享保年间的幕府第八代将军德川吉宗为例,他本人热衷于研究明律,也敦促属下文官研究明律。其次,《大明律》对日本的立法指导思想的确立有一定的影响。以明治三年十二月颁布的《新律纲领》为例,这一时期,日本各蕃兴起模仿明、清律风潮,因此,这部律法采用了笞、杖、徒、流、死这种典型的中国律法刑罚体系,后虽借鉴欧美法律体系进行修订,但其根源仍是中国明清时期,尤其是《大明律》。此外,这部《新律纲领》中的许多法律名目仍然沿用了《大明律》,如名例律、职制律、户婚律等。

大明律

与日本相比,《大明律》在朝鲜的影响更为深远。明朝时,高丽使臣来到中国,通过在此地购书的方式将《大明律》传入了朝鲜半岛。4世纪时,高丽国在中国法的影响下编纂律令。到14世纪,《大明律》已成为朝鲜王朝有效的现行法律。而统治者为了推行这部法典,更是将其译成朝鲜文字,并制定明律注释书。最能代表朝鲜法文化成就的莫过于成书于15世纪的《经国大典》,直至19世纪末,这部法典一直是朝鲜的根本法规。《经国大典》受《大明律》影响甚大,可以说,是以《大明律》为基础,结合朝鲜现实情况所编纂的一部法典。例如关于亲属血缘关系的划分与称谓的规定,《经国大典》就仿照了《大明律》中的规定加以修订。由于《经国大典》是朝鲜王朝的第二部,也是最后一部法典,历代沿用不替,因此,《大明律》中的思想也被一直传承下来。

《经国大典》

可以说,《大明律》对日本、朝鲜两国的法制建设起着某种指导作用。而导致这样一种情况的出现,则是由于《大明律》所确定的儒家的指导思想、重纲常的立法原则、礼法结合的规范内容等是符合当时的日本、朝鲜的社会需要的。

《大明律》全书共三十卷,四百六十条,主要包括三方面的内容。其一,以“安民”和“绳顽”为立法宗旨。《大明律》开篇就强调教化,对老百姓主张普及道德规范。其二,主张惩治与教化并举;惩治贪官污吏,同时也普及法制教育。其三,以“礼”为本,由重而轻。

综合上述三点可以看出,《大明律》重“礼”,重“教育”,这都是儒家文化的内涵。日本、朝鲜两国在当时的社会背景下推崇儒家文化,自然也就容易接受《大明律》。这也成为了《大明律》能在日本、朝鲜两国有相当大影响力的主要原因。

参考文献:

1.《大明律》

2.李青:《从对东亚的影响看其历史地位》

3.李成远:《在中国封建法制史上的地位及影响》

4.高艳林:《对朝鲜王朝法律制度的影响》

小编 :季我努学社青年会会员赵培文 王雪慧

相关文章

-

希特勒上台后,德国为何突然有钱了?钱从哪里来?

-

斯大林曾反对西安事变 认为张杨兵谏是叛变

-

最美的跨国铁路:铁轨铺在悬崖挂壁上,坐一趟能同时去美国加拿大

-

老照片:希特勒得势时期的模样,这些景象见证了纳粹德国的疯狂

-

外媒:台湾年轻人认为与大陆作战不会赢 从军是浪费时间

-

一个被历史遗忘的伟大人物,她的细胞质量已达5000万吨!

-

为何晚清对于美国的好感要多于对其他西方国家呢?

-

上甘岭战役中,志愿军罕见的一次抗命,是一个小连长!

-

日本投降前与苏联秘密交易:拿中国领土换一样日本最宝贵的东西

-

古代名人学士为何爱去青楼

-

周六荐书|历史与记忆中的第三帝国

-

印度文明起源比夏朝还早,研究印度历史为何却要靠中国?

-

平凉庙庄发现一个“怪”灯,专家经过研究,终于发现神奇之处

-

[图文]外媒称中国打造不沉航母 永兴岛战机覆盖南海

-

远古文明的猜测

-

历史见证丨日照石臼老灯塔修缮复原完毕恢复原貌

-

老照片:镜头下二战战场上的狙击手,一把98k百里收人头

-

95后浙大博士在西瓜视频做科普:想把考古知识传播给大众

-

苏联军队精心设置了防御,游击队用这一招教训了傲慢的苏军

-

鸦片战争:清朝为何不敢与英军死磕到底?

-

陷落的天堂:二战期间流行一夜情的巴黎

-

基隆之战:转瞬即逝的西班牙台湾殖民史

-

收复克里特:拜占庭伟大征服时代的序幕

-

突击匕首:哥曼德特种部队的贴身利器,从二战开始就伴随每位队员

-

元末枭雄陈友谅,如果当时没有朱元璋,得天下的可能就是他

-

一个华人,以杀害中国人为荣,死后断子绝孙,这就是报应

-

珠海航展的飞机列表流出,歼20不见其踪,攻击2无人机将亮相

-

他与隆美尔齐名,拥有元帅之才,元帅战功,却无元帅军衔

-

日本天皇宣布投降后,这个将军不甘心,带着17个人葬身大海